活動報告

今週開催される「親の会」のご案内

2015/10/13今週は11月16日金曜日に、金沢市と小松市で「親の会」が開催されます。関心のある方は、ぜひご参加ください。

11月16日(金)

おーぷんはうす お茶会

場所:金沢市泉野出町 ( 詳細な場所はお電話でお知らせします)

時間:午後2〜5時

会費:300円

電話:090-5175-5432

えいむ石川 〜学校が苦手な子供の親の会〜

場所:小松市こまつまちづくり交流センター

時間:午後7〜9時

会費:500円

電話:090-7740-0761

不登校の「親の会」の紹介❷ おーぷんはうす

2015/10/12今回は金沢市にある「おーぷんはうす」をご紹介します。

おーぷんはうすは、今から26年前の平成元年に発足した親の会です。

参加資格は、子供さんご本人、親御さんです。

おーぷんはうすは、月1回の定例会と月2回のお茶会をおこなっています。

開催日は、定例会が第4土曜日の午後2〜5時、お茶会は第1金曜日・第3金曜日の午後2〜5時となります。当日参加もOKです。

会費は、お茶会は大人のみ300円になります。

26年以上の歴史を持つ親の会というだけあって、蓄積された経験は非常に豊富です。発足当初からのスタッフ達が、どのような話でも共感しながら丁寧に聴いてくれるので、大変話をしやすいです。

お茶会は、スタッフの自宅でひらかれているため、とてもアットホームな雰囲気です。お茶やお菓子を囲みながら、ゆったりと話を聴いてもらえます。

定例会には、おーぷんはうすの創設者である多田元弁護士も名古屋から参加されます。多田さんに話を聴いてもらうために、定例会に参加される方も多勢いらっしゃいます。

また、クリスマス会、夏の合宿や花見など、季節ごとのイベントも多くありますので、子供さんが会に参加しやすい機会は多いのではないでしょうか。

【連絡先】

代表:多田元(052-763-7370・090-4253-8995)

『お茶会』金沢市泉野出町(第1金曜日・第3金曜日 午後2〜5時)

『定例会』金沢市笠市町10-9 サンフレッシュ笠市 101(第4土曜日 午後2〜5時)

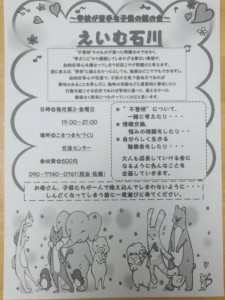

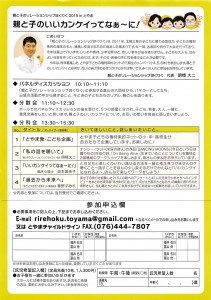

親と子のリレーションシップほくりく 2015 in とやま

2015/10/07「親と子のリレーションシップほくりく」は、「子どもの権利条約フォーラム2009 in とやま」をきっかけに結成されたネットワークです。

2011年6月に金沢市において、北陸3県で親と子供に関わる団体が集まり、発足集会が開催されました。

北陸三県の持ち回りで毎年一回の大会をおこなっており、今年は「親と子のいいカンケイってなぁ〜に!」というテーマで10月24日(土)に、富山県民共生センターサンフォルテで開催されます。

親と子のいいカンケイについて考える絶好の機会です。

ご関心のある方は、ぜひご参加ください。

<日 時> 10月24日(土) 9:30~17:00

<会 場> 富山県民共生センター サンフォルテ

〒930-0805 富山市湊入舟町6-7 TEL 076-432-4500

<参加費> 大人1,000円/大学生以下無料 ※当日参加も可能です

<内 容> オープニング(岩瀬海岸組・常願太鼓)、パネルディスカッション、分散会

<申込み> メール、もしくはFAXでお申し込みください

メール rirehoku.toyama@gmail.com FAX 076-444-7807

不登校の「親の会」の紹介❶ ホットミルク

2015/10/05現在、石川県にはいくつかの不登校の「親の会」があります。

今回は、津幡町にある不登校の親の会「ホットミルク」についてご紹介します。

ホットミルクは約6〜7年前に発足した会で、月1回第4月曜日の午前10〜12時に開かれています。

場所は、津幡町福祉センター1階の相談室です。

参加資格は、子供さんご本人、ご家族です。当日参加もOKとなっています。

会費は無料ですが、参加者達が食べるお菓子を一人一つ持参して行くルール?があるそうです。

明るく、話しやすい空間なので、初めて訪れる方も安心してお話できると思います。

12時を過ぎて会の時間が終わった後も、居心地が良いせいか、皆さん話をされていました。

代表者は女性で、「いつもゆる〜い感じで、この会を進めています!」と終始笑顔でした。

「このような親の会が各市町村に一つずつあればいいのに」と思わせてくれる素敵な会です。

次回は、10月26日(月)10:00〜12:00です。

【連絡先】

〒929-0393

石川県河北郡津幡町加賀爪二3番地 津幡町役場となり福祉センター2階親子サロン

TEL 076-288-6276

FAX 076-288-6748

メール oyakosaron@po4.nsk.ne.jp

不登校をポジティブにとらえる❷

2015/09/28これは中学生の途中から高校生にかけて不登校を経験したある生徒の経験談です。

彼女は高校を中退した後、高校認定試験に合格して、その後大学生になりました。そして、就職活動の時期になり、希望する会社を二十社近く受けたそうです。

しかし、ほんの一社からも内定をもらえることはありませんでした。

「こんな自分なんかを雇ってくれる会社なんてあるわけがない」

彼女は、不登校をしていた事が原因で自分に自信が持てずにいました。

そのため、面接官の質問に対して、はっきり聞こえない小さな声で答えてしまったり、自己PRを問われても全くできませんでした。

「自分には何もない。自己PRできる長所なんて何も見つからない」

そんな苦しい時に、ある不登校を経験した方からのアドバイスがあったそうです。

「不登校を乗り越えたこと自体に価値があるのだから、その点を自己PRして、きちんとそれを認めてくれる会社で働けばいい」

彼女にとっては目から鱗でした。

「不登校の経験=マイナス材料のはずだったものが、自分にとって強みになるなんて」

その後、彼女は「不登校の辛く苦しい経験を乗り越えたことで自分がどのように成長したのか」そして「不登校を克服したことによって今後の困難にもしっかり対応できる人間である」ということを面接時に伝えることができるように練習しました。

数ヶ月後、彼女は内定を得ることができました。

この経験談から分かることは、ネガティブと考えていた不登校は別の角度から見るとポジティブに考えられるということです。

不登校は、生徒や親御さんにとって大きな壁になるかもしれません。しかし一方で、それを乗り越えることによって、大きな成長をするための機会になり得るのです。

不登校をポジティブにとらえる❶

2015/09/21子供が不登校になって、喜ぶ親御さんはいません。

もちろん、子供自身も非常に辛いでしょう。

よって、『不登校=ネガティブ』

ふつうは、このように考えてしまいます。

確かに短期的に見れば、勉強が遅れてしまい高校受験や大学受験が不利になったり、学校での人間関係が希薄になったりします。

また、高校生の場合は進級や卒業が出来なくなる可能性もあります。

『不登校=ポジティブ』

こんなふうに考えることはできないでしょうか?

例えば、「不登校を乗り越えることによって、不登校前より親子の絆が強まった」という声を不登校経験者からよく聞きます。

確かに不登校になった直後は、親子関係がギクシャクするかもしれません。親子間で、ろくに口をきかなくなることもあるようです。

でも長期的に見て、不登校をきっかけに親子の関係を見直すことができれば、以前より素敵な親子関係を築くことが可能になります。

不登校になった時は、どうしても物事を短期的に考えて落ち込みがちになります。しかし、長期的に考えることができれば、ポジティブな面も徐々に見えてくるのです。

不登校の生徒数が二年連続で増加

2015/09/14平成26年度に、病気や経済的理由以外で年間30日以上欠席した不登校の生徒数が二年連続で増加したことが、文部科学省の学校基本調査で分かりました。

小中学生の不登校は、前年度より3285人増加して12万2902人になり、全生徒数に占める不登校の割合は0.04%増加の1.21%になりました。

そのうち、小学生に占める不登校の割合は0.39%で約255人に1人が不登校、中学生の場合は2.76%で約36人に1人が不登校とのことです。

石川県内では、小学生の不登校が前年度より35人増加の287人、中学生の不登校が25人増加の961人となり、いずれも過去最多となっています。

また、石川県内の小学生に占める不登校の割合は0.47%、中学生の場合は2.92%で、いずれも全国平均より高くなっています。

不登校の生徒数が増えている原因としては、これまでの学校復帰一辺倒の選択肢から、フリースクールへ通わせるといった他の選択肢が徐々に浸透しつつあることも一因にあるかもしれません。

ところで、長期的に見て、不登校の問題は改善されているのでしょうか?

小中学生の不登校は、一番多かった2001年度の13万8733人と比較すると、1万6000人減少しており、一見改善されている印象をうけます。

しかし、「少子化」のために小中学生の人数自体が減少しているため、数だけを見ていても改善されたかどうか判断できません。全生徒数に占める不登校の生徒数の割合を見て判断する必要があります。

そこに注目して見ると、不登校の生徒数の割合そのものはこの十数年間ほとんど変わっていないことが分かります。

文科省は毎年多くの税金を不登校対策のために使っています。ところが、これまでの政策が果たして有効だったのかというと、首をかしげたくなります。

親御さんからの質問❸

2015/09/07〈質問〉

子供がときどき学校を休みます。「学校に行きたくないなら休めばいいよ」と子供に伝えたいのですが、実際はためらってしまい伝えられません。やはり今後の進学・将来の就職を考えると、子供は学校へ通うべきだと考える自分もいます。また、現在の苦しみを乗り越えることが、子供の成長につながるのでは、とも考えてしまいます。

〈返答〉

質問ありがとうございます。そうですね、親御さんのためらう気持ちはとても理解できます。学校を休むことで、勉強が遅れることは想像できます。勉強が遅れたら、進学に影響があるかもしれません。

しかし、ここで第一に考えるべきは、勉強より子供の体調です。多くの場合において、精神的に不安定になると、体にも影響が出てきます。体調が悪くなれば、勉強どころではなくなります。将来の進学や就職は、“心身ともに健康である”という大前提が必要になることは言うまでもありません。

確かに、苦しみを乗り越えることによって、成長するという考え方は間違っていません。

ただ、全員がそのように出来るとは限りません。実際、苦しみを乗り越えて成長する前に、病気になったり、最悪自殺を考えてしまう人間もいるのです。

世の中には、苦しみや痛みに対して、気質的に耐性がある方もいれば、非常に繊細で敏感な方もいます。不登校になりやすいのは後者だと言われています。

特に、繊細で敏感な子供に対して「学校へ行くのが辛かったら休んでいいよ」「命かけてまで学校へ行かなくていいよ」と定期的に伝えることは、子供の気持ちに寄り添い、心理的不安やプレッシャーを和らげる効果が期待できます。

「辛い時、苦しい時は我慢しなくていいよ、と親に言われてから逆に学校へ行きやすくなった。楽になった」

ある生徒の言葉です。

したがって、「辛かったら学校休んでいいんだよ」と前もって伝えることは、子供が学校へ行きやすくなるために、非常に有効な手段なのではないでしょうか。

子供の自殺を防ぐために❷

2015/08/31「本当は親に話したいのに、親を思うと話せなくなってしまう」

いじめをうけていた、ある生徒の言葉です。

どうして親に話せなくなるのでしょうか?

「いじめられる方も悪い、いじめられるのは恥ずかしいことだ」

「学校へ行けないのは恥ずかしいことだ、学校へ行けなかったら人生終わりだ」

そんな価値観を大人が無意識に子供に押しつけてしまっていることが一つの原因として考えられます。

親御さんとして、悩み苦しんでいる子供にしてあげられることはなんでしょうか?

第一に、自殺する気配があるなし関係なく、「学校は自分の命をかけてまで行く場所ではない」ことを、定期的に子供にきっぱり伝えておくべきです。

定期的に伝えることによって、この言葉がお守りとなって、いざという時に子供を守ってくれます。

第二に、ふだんから子供と話題を共有し、子供の気持ちに共感する接し方を心がけることが大切です。

共感することによって、「親は自分を認めてくれる存在なんだ」と、寂しさや不安は和らぎ、元気が湧いてきます。

いきなり自殺する子供はいません。自殺という決断に至るまでに、どれほど長時間思い悩み、葛藤があったことでしょうか。大人をそこを考えるべきです。

「夏休みが終わるまでに、もしかしたら誰かが自分の苦しみに気付いてくれるのではないだろうか」

大切な子供の命を救うのは、周囲の大人です。

子供の自殺を防ぐために❶

2015/08/24内閣府が過去40年間における18歳以下の累計自殺者数を「日別」に集計し発表しました。

それによると、多くの学校で二学期が始まる「9月1日」が、子供にとって一年で最も多く自殺をする日であることが明らかになりました。9月1日に次いで、4月11日、4月8日、9月2日、8月31日と自殺の多い日が続きます。

このことから、「子供の自殺は長期休暇明けや新学期が始まる前後に多い」ということが分かります。

なぜ、長期休暇明けや新学期の開始前後に、自殺する子供が増えるのでしょうか?

夏休みが始まった直後、いじめを受けている生徒や不登校の生徒は、一時的に「学校へ行かなくてはならない」という苦しみから解放されます。

しかし、お盆が過ぎて夏休みが後半にさしかかると、再び「もうすぐ学校へ行かなくてはならない」ということを意識し始めます。

不登校の生徒は、この時期に周囲の大人から、「一学期は休んだのだから二学期からは学校へ行きなさい」などと強く言われ学校へ行くことを強制されてしまうと、さらに追いつめられてしまいます。

一学期にいじめを受けていた生徒は、「また、いじめられるかもしれない」と恐怖で頭がいっぱいになります。

したがって、夏休みが終わりに近づくにつれて、一人きりで思い悩み、その苦しみはますます大きく高まっていくこと、それが自殺へ向かってしまう一つの原因であると考えられます。

あるいは、9月1日に学校へ行けなかったことや行かなかったことを周囲から責められ、それを苦にして自殺へ向かうことも考えられます。

次回へ続きます。

月別アーカイブ

- 2025年10月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (5)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (1)

- 2020年9月 (3)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (7)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (21)

- 2020年2月 (29)

- 2020年1月 (15)

- 2019年12月 (16)

- 2019年11月 (16)

- 2019年10月 (20)

- 2019年9月 (17)

- 2019年8月 (16)

- 2019年7月 (16)

- 2019年6月 (24)

- 2019年5月 (33)

- 2019年4月 (15)

- 2019年3月 (14)

- 2019年2月 (11)

- 2019年1月 (10)

- 2018年12月 (11)

- 2018年11月 (20)

- 2018年10月 (22)

- 2018年9月 (38)

- 2018年8月 (43)

- 2018年7月 (28)

- 2018年6月 (26)

- 2018年5月 (21)

- 2018年4月 (23)

- 2018年3月 (24)

- 2018年2月 (29)

- 2018年1月 (30)

- 2017年12月 (30)

- 2017年11月 (30)

- 2017年10月 (30)

- 2017年9月 (30)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (32)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (32)

- 2017年4月 (30)

- 2017年3月 (32)

- 2017年2月 (29)

- 2017年1月 (31)

- 2016年12月 (31)

- 2016年11月 (30)

- 2016年10月 (31)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (31)

- 2016年7月 (31)

- 2016年6月 (30)

- 2016年5月 (6)

- 2016年4月 (11)

- 2016年3月 (10)

- 2016年2月 (10)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (6)

- 2015年10月 (9)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (5)

- 2015年7月 (5)

- 2015年6月 (5)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (5)

カテゴリー別アーカイブ

- メディア報告 (3)

- 短所の向こう側に気づく (2)

- 褒めるために (3)

- 勉強の習慣をつけるために (3)

- 不登校を少なくするために (3)

- 不登校とHSP (3)

- HSP自己診断テスト (1)

- 不登校だった生徒の「その後」 (3)

- 新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか (2)

- 子供が学校へ行かなくなったら (3)

- 親御さんからの質問 (6)

- 不登校をポジティブにとらえる (2)

- 「親の会」について (3)

- 高校認定試験について (9)

- 子供の自殺を防ぐために (2)

- 不登校の生徒数が二年連続で増加 (1)

- 不登校の「親の会」の紹介 (8)

- イベントのお知らせ (99)

- 来週開催される「親の会」のご案内 (277)

- LINE×家庭教師 (16)

- 安心して学校を休むために (2)

- 朝日新聞に掲載されました! (3)

- 集中力を持続させるために (1)

- 「不登校で長期欠席」最多 (1)

- 入試情報 (21)

- 「やる気」はどこから生まれるのか? (1)

- 石川県/定時制高等学校の入試情報(平成28年度) (8)

- 発達障害と不登校 (2)

- 石川県/通信制高等学校の入試情報 (2)

- 今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜 (17)

- 不登校 Q&A (9)

- 親の会でのひとコマ (9)

- 『メイクフレンズ』〜同年代との交流〜 (5)

- 書籍案内 (15)

- 流行りのゲーム・アニメや遊び (10)

- 『居場所』 (2)

- 私立高校のご紹介 (10)

- 『話を聴いてもらう場所』 (3)

- 〝いま聞きたい人〟 (17)

- 高校体験入学 (1)

- 石川県総合模試のご案内 (27)

- 不登校を未然に防ぐために家族ができること (2)

- メイクフレンズインタビュー (9)

- 石川県総合模試の結果 (10)

- 『いしかわ県民教育文化センター』の通信に掲載されました! (2)

- 「おーぷんはうす・夏合宿」をふりかえって (4)

- 傾聴(アクティブリスニング)のすすめ (2)

- 職業を知ろう! (3)

- 職業を知ろう!No.1『客室乗務員(キャビンアテンダント)』 (7)

- みんなの家庭教師が、『みんなのニュース』で紹介されます! (3)

- LINEによる無料添削指導がもたらす効果 (1)

- アナログゲームのすすめ (2)

- 受け入れること (2)

- 不登校になった後の進路 (2)

- 不登校がもたらす『副産物』 (1)

- 家庭教師の日々あれこれ (1)

- さかなクンからのメッセージ (1)

- 不登校における親子の回復段階 (3)

- 高校受験はどうすればいい? (4)

- 動物が与える効果 (1)

- 一人一人に適した形を (2)

- 100%自分の意思で決断すること (3)

- 職業を知ろう!No.2『加賀象嵌(かがぞうがん)作家』 (6)

- たとえ「現在は」学校へ行けていても。。。 (2)

- 『いま』を大切に生きること (2)

- 「不登校に対する支援」について (3)

- 『一般社団法人LYHTY(リュフト)』のご紹介 (1)

- 選べる『場所や時間帯』 (1)

- ゲーム(動画)依存について (3)

- 心のうぶ毛 (2)

- 職業を知ろう!No.3『美容師』 (6)

- 『面接』も練習します! (2)

- 四コマ漫画を使って国語力UP! (2)

- 『見守り、待つ姿勢』を保つこと (2)

- ふさわしい伝え方 (2)

- スマホ・タブレットと共存する (2)

- 合格発表‼︎ (4)

- 学校に復帰しやすい環境をつくる (2)

- 自分自身が決断する人生 (3)

- 「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ (2)

- 教育機会確保法とは? (2)

- 凧(たこ)の糸を引くように (2)

- 家の中に新しい風を入れる (1)

- ニンテンドースイッチ (1)

- 職業を知ろう!No.4『ナレーター』 (8)

- 金沢市にある「フリースクール」 (4)

- 金沢市にある主な「通信制高校」 (6)

- 学校に行けなかった本当の理由 (2)

- どのように通信制高校を選択するべきか? (2)

- 新年度へ向けて (1)

- フリースクール「IRORI」の活動風景 (15)

- 今日の出来事 (1)

- 3分ホームワーク (1)

- 「ありがとう」のチカラ (2)

- 新学期を迎えて (1)

- 子供のため?親のため? (2)

- 背中を押すこと (2)

- 一秒でも早く学校に戻ってほしくて (3)

- 不登校新聞のご案内 (1)

- 『フリースクール リスタ金沢』を訪問して (2)

- 修学旅行ギャップ (1)

- 敏感だと感じる瞬間 (2)

- ファーストステップとして (3)

- 最近のニュースから (2)

- 20歳を過ぎて (2)

- みんなの家庭教師が、NHKで紹介されます! (4)

- 再び通学する生徒たち (2)

- HSCと不登校 (3)

- 『プラス1』の言葉 (4)

- 今回の放送の反響について (2)

- とても敏感な子どもへの言葉がけ (2)

- 会うことの難しさ (2)

- 聴いてもらうこと (2)

- 充実感 (2)

- 手紙 (2)

- 相手を肯定するために (2)

- 心がけるべき接し方 (2)

- メイクフレンズの新しい試み (3)

- 受け入れることの大切さ (2)

- HSCに関すること (4)

- 『親の会』に参加するメリット (2)

- 考えること、行動すること (3)

- HSCを知ることのメリット (2)

- 心のエネルギー (3)

- 一学期を振り返って (3)

- 待つべきか?働きかけるべきか? (2)

- 特別支援学級について思うこと (2)

- 出発点として (1)

- いったん受けとめること (2)

- LINEを用いたアイスブレーキング (1)

- とても敏感な子ども(HSC)との接し方 (2)

- ネットゲームや動画について (2)

- 真の決断で、自立へ近づく (3)

- 生徒に会う前の準備 (2)

- 家庭教師に求められる役割 (2)

- 通信制高校について思うこと (2)

- 親にできることは? (2)

- 継続を自信につなげるために (2)

- フリースクールとの連携 (3)

- ホームエデュケーションについて (2)

- 〝安心の種〟をまこう! (3)

- 安心感を与えること (3)

- 生徒たちを繋ぐ役割 (2)

- 積極的に待つこと (2)

- 調子が悪くなったとき (2)

- 親御さんにとって必要なこと (2)

- 一人一人にふさわしい環境を整える (2)

- 自宅受験の意義 (2)

- モヤモヤの気持ち (3)

- 受験シーズンを前に (3)

- 一つの教科だけ (2)

- 問い合わせのメールから (3)

- フリースクール リスタ金沢の活動風景 (3)

- 私立受験の心得 (2)

- 志望校を決めるにあたって (2)

- 2017年を振り返って (4)

- フリースクールのクリスマス会 (2)

- 2018年を迎えて (2)

- 失敗と書いて「せいちょう(成長)」と読む (2)

- 3学期を前に思うこと (1)

- 初めての会場受験 (2)

- 新しい『居場所』を考える (3)

- 入試前夜 (2)

- 合格発表を前に (1)

- 豪雪でも。。 (1)

- 私立高校・合格発表を終えて (2)

- 改めて気付かされたこと (2)

- 定時制高校に合格するために (2)

- 成長の証 (1)

- 仮入学までに、今すべきことは? (2)

- メイクフレンズについて (1)

- 年度末に思うこと (2)

- 仮入学前に、メイクフレンズ (2)

- 仮入学を終えて (1)

- 美容院 (2)

- 元気になったのは? (2)

- 正しい情報を得ること (2)

- 心の内 (3)

- 4月を迎えて (1)

- 課外授業 (1)

- 新しい学校生活に必要なことは? (1)

- 最初の週 (3)

- 入学して二週間 (3)

- coconoma カフェ (97)

- ちょうどいい場所 (3)

- ゴールデンウィーク明け (1)

- 再会から (3)

- 出席日数という圧力 (2)

- どんな状態であろうとも (4)

- みんなの居場所 (7)

- 北陸中日新聞・石川テレビ放送に掲載・放送されます! (1)

- 北國新聞、北陸中日新聞に掲載されました! (3)

- 今回の放送について (2)

- MRO北陸放送『レオスタ』、石川テレビ放送『石川さん プライムニュース』にて紹介されました! (1)

- HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト (1)

- 『守る』石川テレビ×北陸中日新聞 共同企画公式サイト (1)

- 『みんなの居場所』で出来ること (2)

- 『みんなの居場所』来週の営業時間 (49)

- ドキュメント番組から思うこと (3)

- みんなの居場所NEWS (3)

- 2週間が過ぎて。。 (1)

- 『9月1日』問題へ向けて (4)

- 〝中間〟を目指す意味 (4)

- 毎日新聞に掲載されました! (1)

- 讀賣新聞に掲載されました! (1)

- ひきこもりを越えて (5)

- 「#不登校は不幸じゃない」 (1)

- 高校入学後の彼らは?5カ月後の今は? (1)

- MRO北陸放送「レオスタ」にて、『みんなの居場所』が紹介されました! (1)

- 読書するきっかけ (2)

- 高校入学から5カ月後。彼らの『現在地』は? (7)

- 新しい道へのサポート (1)

- 勉強再開への第一歩として (1)

- 一番の問題は。。 (1)

- 学校説明会に参加して (1)

- 連休明けに備えて (3)

- 4月を終えて。。 (1)

- 積み重ねていく大切さ (1)

- 10連休後の様子は。。 (1)

- 来週からテスト期間! (1)

- LINEで毎日の学習をサポート! (2)

- 通学できなくなったら。。 (6)

- 『◯(まる)』が与える肯定感 (1)

- みんなの居場所の活用法 (2)

- 講演会で話したこと (7)

- 英検準一級に合格! (1)

- 私立高校入試を終えて (1)

- お知らせ (7)

- 今年も全員合格でした! (1)

- 吐露カフェについて (2)

- 進路に関するあれこれ。 (1)

- 公立高校入試まで残り20日 (1)

- Clubism(クラビズム)3月号に掲載されました! (1)

- 新型コロナウイルスに関して (1)

- どのように生徒の安心を担保するか (3)

- 入試が終わって。。 (1)

- 『リモート家庭教師』始めました! (3)

- 褒めるときに意識すること (2)

- 入学式を前に (1)

- 生徒からの便り (1)

- 新学期が始まり。。 (1)

- りもかて(リモート家庭教師) (2)