活動報告

職業を知ろう! No1. 『客室乗務員(キャビンアテンダント)』❺

2016/08/27ーーこれまで辛かったこと、苦労やトラブルなどを伺いましたが、一方で客室乗務員になって良かったことを教えて頂けますか?

山下さん 仕事で訪れた先々で、世界の絶景を観たり、世界遺産を目の当たりにした時は、本当に感動しました。この仕事をしていなければ、なかなか訪れない場所もあったと思います。

ーー多くの国の様々な素晴らしい場所に行けるのは、うらやましいですね。他の職業にはない魅力です。

山下さん 本当にそうですね。この仕事の魅力の一つだと思います。

ーーその他に、良かったことや嬉しかったことはありましたか?

山下さん 降機時に、旅客機から出て行かれるお客様から「ありがとう!」と言って頂いた瞬間です。たとえどんなに辛く過酷な乗務だったとしても、その言葉を聞いた瞬間に、それまでの苦労が報われました。

ーー「ありがとう」の感謝の言葉が嬉しかったんですね。

山下さん はい。接客は本当に奥が深いです。マニュアル通りにお客様に接することは、もちろん大切ですが、時に臨機応変に対応することも大切です。お客様に高く満足して頂き、後日、感謝の手紙が会社に届いた時もありました。本当に嬉しかったです。

ーー型にはまったサービスを、ただ単調におこなうのではなく、常にお客様側に立って考え、場面に応じて柔軟に対応する姿勢を持つことが良いサービスを生むということですね。

山下さん はい。当然ですが、お客様は一人一人違います。それぞれのご要望をお客様の表情や仕草から察知して、きめ細やかなサービスを提供することが、お客様の満足度を高めると思います。

ーーその他に、仕事をする上で大切にしていたこと、気をつけていたことはありましたか?

山下さん 先ほども話しましたが、とにかく体力勝負でした。体が資本なので、常に健康管理には気をつけていました。また、たとえプライベートで嫌なことがあっても、仕事に持ち込まないように注意し、お客様の前では、いつも笑顔で接するように心がけました。

ーー昨年、会社を退職されたわけですが、現在ふりかえって思うことは何かありますか?

山下さん 現役時代は、過酷な仕事に対して「仕事を辞めたい」と思うことも、正直に言うと何度かありました。でも、去年退職し結婚して、別の仕事をしている今、このように当時をふりかえると、素晴らしい仲間に出逢い、仕事から多くを学び、そして世界中の多くの魅力的な場所に行けたことが、私自身を大きく成長させてくれたということに気づきました。かけがえのない私の財産です。

続く。

職業を知ろう! No1. 『客室乗務員(キャビンアテンダント)』❹

2016/08/26ーー次に、休日や残業について教えて頂けますか?

山下さん 基本的に、月に約90時間の乗務に対して、月に10日の休日があります。また、ほとんど残業はありませんが、トラブルがあった時はレポートを提出する必要があります。

ーー休みの日は、どんなふうに過ごされていましたか?

山下さん 友人とランチへ行ったり、ヨガやマッサージ、観劇でリフレッシュしていました。

ーー英語の力は、実際にどの程度必要とされますか?

山下さん 採用基準としての英語力は、TOEIC600点以上が必要です。入社後も、スキルアップが求められます。例えば、チーフになるために750点以上が要求されます。

ーーやはり学生時代から勉強しといた方がいいですね。

山下さん 私は英語で苦労したので、絶対に早めに勉強したほうがいいと思います。

ーー客室乗務員は、常に笑顔で優しく対応されているイメージがあります。実際、どんな性格の方が多いのですか?

山下さん 客室乗務員という仕事は、酔っぱらいのお客様、暴言をはくお客様などの様々なお客様に対応しなければなりません。そのため、ときに毅然とした態度で接する必要があります。もちろん、優しさがあるのは大前提ですが、入社後、全員が徐々に強い女性に変わっていきます。強くないと、やっていけない仕事ですね。

ーー優しさだけでなく、強さが必要なんですね。体力やパワーも必要ですし、従来のイメージとの違いを感じる人も多いかもしれません。

山下さん みんな鍛えられて、強い女性へ変身していきます(笑)

ーー客室乗務員時代、一番の大きなトラブルは何でしたか?

山下さん 気流が原因で発生する、突然の大きな揺れです。足が浮き、カートも浮くぐらいの揺れに遭遇したことがありました。席にも戻れず、しゃがみ込み、イスにつかまりながら、「シートベルトをしめてください!」と叫びながら、揺れがおさまるまで待つしかありませんでした。

ーーどんな揺れでも、常に冷静に対応しているイメージがありますが、それでも大変な場合もあるんですね。

山下さん 気流が原因で起こる揺れは、ほとんどの場合、事前に察知しているのですが、予測不可能な突然の揺れは本当に恐怖でした。過去には、揺れによる転倒が原因で、大ケガをされた方もいらっしゃいました。

ーーそれを聞くと、過酷さが伝わってきます。その他にも、トラブルや御苦労はありましたか?

山下さん 規則を守って頂けないお客様への対応に悩まされたことが時々ありました。また、お客様のご要望にどうしてもお応えできない時の対応にも苦慮しました。

続く。

職業を知ろう! No1. 『客室乗務員(キャビンアテンダント)』❸

2016/08/25ーー実際に機内で働き始めた後、どんなことが大変でしたか?

山下さん まず、お客様の重い荷物の収納が大変でした。後に、国際線で働くようになってからは、時差に悩まされる日々でした。早朝便乗務では、午前2時に起床することもあり、深夜便の徹夜乗務では、仮眠がとれない場合、丸一日睡眠がとれなかったこともありました。おかげで、昼夜逆転の日々がしょっちゅうでした。

ーーそれはハードですね。イメージとは全然違います。

山下さん 国際線だと、深夜に食事をとる必要があります。私は、深夜にステーキなど重たいものをとる食事は苦手だったのですが、仕事のために頑張って食べていました。また、食事サービスのカートは約100kgあるのですが、それを押して運ぶのは辛かったです。とにかく、体力勝負の毎日でした。

ーー大変です。食べたくなくても、しっかり食べないと体力的に持ちませんよね。

山下さん そうなんです、おかげでかなり鍛えられました(笑)

ーー客室乗務員の一日の流れを簡単に教えて頂けますか?

山下さん 例えば、11時出発のニューヨーク線の便に乗務する場合、前日に荷造りし、ニューヨーク線の予習をします。

ーー予習というのは?

山下さん 食事の盛り付けの仕方や、サービスの流れについてのシュミレーションを約1時間おこないます。実は、エコノミー、ビジネス、ファーストのどこに配置されるかは、当日にならないと明確になりませんでした。当然、各クラスによってサービスの内容は異なるので、どこに配置されてもいいように、前もって準備する必要がありました。

ーー前日の準備が大切なんですね。

山下さん そうです。そして、乗務当日は午前5時に起床し、6時の電車に乗りバスに乗り換え、7時20分に成田空港に到着します。会社で朝食をとった後、制服に着替えて8時にオフィスへ向かいます。そこで、乗務便の事前学習をおこないます。車イスのお客様や一人旅のお子様、特別食(アレルギーや宗教など)や上顧客のお客様の対応などです。9時からはブリーフィングがあり、一緒に乗務するメンバーと打ち合わせをします。

ーー機内に向かう前に、綿密な準備があるんですね。

山下さん はい。その後、10時に機内へ入り、コックピットブリーフィングをおこないます。ここでは、気流が原因で揺れる時間帯やフライトタイムの確認をします。それから、機内食の数を確認し、新聞を並べ、ハンガーをセットするなど、お客様ご搭乗前の準備をおこないます。

ーーいよいよ出発ですね。

山下さん その後、10時30分にボーディング(搭乗)スタート、11時に離陸の流れになります。その後、2回の食事のサービスと1回の軽食サービスがあり、13時間後の日本時間の深夜0時にニューヨーク到着になります。この時、ニューヨークは午前11時です。乗務を終えてホテルに到着できるのは、日本時間の深夜2時頃です。

ーー日本時間で言うと、5時に起床してから、ホテルに到着して休めるのは26時以降ということですね。本当にハードです!

山下さん 非常に大変ですが、「無事に乗務を終えることができた」という充実感は本当に大きいです!

続く。

職業を知ろう! No1. 『客室乗務員(キャビンアテンダント)』❷

2016/08/24ーーホテルスタッフから、グランドスタッフ、そして客室乗務員というように、徐々に夢に近づいていったのですね。

山下さん はい。ただ、客室乗務員になるといっても、そんなに簡単な道のりではありませんでした。まず、最初に、当時の日本エアシステム(JAS)の採用試験では、一次試験(書類選考)で不合格でした。めげずに、次の全日空(ANA)の採用試験に臨むも、二時試験で不合格になってしまいました。

ーー確かに、客室乗務員の採用試験は志願者も多く、倍率も高いと聞きます。ふつうだったら、不合格が二回続いたことで、めげてしまいそうですが。

山下さん そうですね、今の私であれば、めげてしまうかもしれません(笑)でも、当時の私はあきらめきれず、日本航空(JAL)の採用試験に臨みました。そして、何とか最終面接を突破して、晴れて客室乗務員になることができました。

ーーあきらめずに挑戦し続けた結果、3度目の正直で山下さんの夢が叶ったということですね。このような成功体験は、十代の学生たちが聞くと、非常に勇気づけられ、自分の夢に向かって行動しようとする気持ちがわいてくるのではないでしょうか?

山下さん そう言って頂けると嬉しいです。

ーー客室乗務員には、一般的に華やかでスマートなイメージがあります。高校生に抱いた憧れがきっかけで客室乗務員になったわけですが、実際に仕事をされる前と、された後で感じたギャップのようなものはありましたか?

山下さん はい、とても大きなギャップを感じました。私が頭の中で描いていた憧れの客室乗務員のイメージとは、優雅でエレガントなものでした。ところが、現実はそれとは全く違い、最初の頃の私にとっては、とにかく過酷なものでした。

ーー抱いていた憧れのイメージと現実は大きく異なっていたんですね。

山下さん そうです。採用試験をパスしたと言っても、まず研修期間があるので、旅客機で客室乗務員としてすぐに働けるわけではありませんでした。研修期間は、全員が寮で生活を共にして、接客や英語など様々なことを学びました。英語が苦手だった私は、とにかく授業についていくのに必死でした。厳しい研修についていけず、途中でやめてしまう方もいらっしゃいました。

ーー採用試験をパスしたのも束の間、すぐに旅客機で働くための大変な研修期間があったんですね。

山下さん 研修期間を修了した者でしか、憧れの客室乗務員の制服を身につけることはできなかったんです。とにかく、「あの制服を着て働きたい」という一心で、なんとか研修期間を終えることができました。

ーー憧れの制服を初めて着ることができた時は、本当に嬉しかったでしょうね。

山下さん はい、私の人生の中でも特別な瞬間でした。

続く。

職業を知ろう! No1. 『客室乗務員(キャビンアテンダント)』❶

2016/08/23客室乗務員とは、旅客機に搭乗して、乗客の搭乗から到着まで、機内サービスや乗客の安全を守る対応など、さまざまな業務を行う仕事です。CA(キャビンアテンダント)というのは和製英語であり、海外ではフライトアテンダントまたはキャビンクルーと呼ばれています。

今回は、昨年まで17年間、日本航空(JAL)で客室乗務員(キャビンアテンダント)を務めた山下里佳さんに、インタビューを行いました。

ーー山下さんが、客室乗務員を目指したきっかけを教えて頂けますか?

山下さん 高校の修学旅行で初めて飛行機に乗った際に、客室乗務員の方と記念撮影をして頂きました。客室乗務員の方の帽子をかぶせてもらい写真を撮ったのですが、その時に強く憧れを抱いたことを覚えています。

ーー客室乗務員との記念撮影がきっかけだったんですね。

山下さん はい。現在の客室乗務員は、帽子はすでに着用していないのですが、当時は着用していました。本当に素敵でした。

ーー客室乗務員になるまでの過程を教えて頂けますか?

山下さん 短大を卒業後、ホテル日航金沢に就職しました。そのホテル日航金沢の一角に、航空券を販売するブースがあり、そこで働いている「グランドスタッフ」に強い憧れを抱きました。

ーー最初は、ホテルスタッフとして就職されたんですね。その職場であるホテルで、グランドスタッフに強い関心を持たれたのですか?

山下さん はい、そうです。グランドスタッフとは、「グランドホステス」とも呼ばれていて、主に空港での接客業務に携わる人を指します。結局一年後に、グランドスタッフ採用試験を受けて転職しました。

ーーホテルスタッフからグランドスタッフに転職されたんですね。

山下さん その後、グランドスタッフとして働き、とても充実した日々を送っていました。そんな時に、会社が取り寄せていたエアライン雑誌を何となく読んでいたら、客室乗務員の募集記事が掲載されている箇所に目がとまりました。その瞬間、高校の修学旅行で強く憧れを抱いた記憶が蘇ってきたんです。それで、思い切って客室乗務員の採用試験に挑戦する決心をしました。

続く。

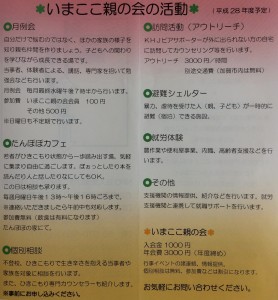

来週開催される「親の会」のご案内

2016/08/22来週8月31日の水曜日は加賀市で、「いまここ親の会」が開かれます。

いまここ親の会は、ひきこもりや不登校に関する取り組みを行っています。現在、悩まれている親御さんだけでなく、過去にひきこもりを経験した若者も参加されますので、非常に参考になる話を聴けるのではないでしょうか。

また、代表の林さんを中心に、親身になって話を聴いて頂けますし、話をしやすい雰囲気づくりも行っていますので、初めて参加される方も安心です。

関心のある方は、ぜひご参加ください。

8月31日(水)

いまここ親の会

場所: 加賀市山中温泉西桂木町ヌ26加賀市消防署山中分署近く

時間: 午後7時30分〜

会費: 500円 (会員の方は100円)

電話: 070-5633-2667

E-mail: dekunobodo@yahoo.co.jp

代表: 林昌則

9月に入って、2日の金曜日は金沢市で、「おーぷんはうす」のお茶会が開かれます。

午後の昼下がりの時間帯から夕方にかけて、好きな時間帯に訪れることができます。お茶やお菓子を囲みながら、ゆっくりと話を聴いてもらうのはいかがですか?

当日参加も大丈夫ですので、お気軽にご参加ください。

9月2日(金) おーぷんはうす お茶会

場所:金沢市泉野出町 (詳細な場所はお電話でお知らせします)

時間:午後2〜6時頃

会費:300円

電話:090-5175-5432

『職業を知ろう!』とは?

2016/08/21世の中には、実に多くの職業があります。

でも、どうせ働くなら、「自分に適した職業」に就きたいと思う若者は多いはずです。

なぜなら、自分に適した職業は、お金だけでなく充実感をもたらし、生きる意欲を大きく高めてくれるからです。

しかし実際には、学生時代において、英語や数学など教科学習の大切さを教えられる一方で、さまざまな職業について詳しく教えられる機会は非常に少ないです。

自分がやりがいを感じ、前向きに働くことができる職業に出逢うために、どうすればいいのでしょうか?

その答えの一つとして、まずは職業を「知る」必要があります。

「職業を知ろう!」では、さまざまな職業の方にお会いし、インタビューを通してその職業を詳しく伝えていきます。彼らのインタビューから、それぞれの職業を「知る」ことによって、好奇心が刺激され、興味がわく瞬間に出逢えるかもしれません。

たとえ、今が不登校(ひきこもり)であったとしても、興味がわく瞬間に出逢うことで意欲が高まり、いろいろなことを試すための勇気や行動につながるのではないでしょうか?

そして、近い将来、「自分に適した職業」に出逢うための第一歩になることを期待したいです。

親の会でのひとコマ『父親たちの飲み会』

2016/08/20先日、小松市で開かれた親の会、「えいむ石川」の定例会は、14名の参加者のうち過半数の8名が男性でした。

また、毎回男性参加者が多いこともあってか、奥様に連れられて参加されたご主人もいらっしゃいました。

それを受けて、今秋、「えいむ石川」の定例会終了後に、「父親たちの飲み会」を開こうという意見がありました。

父親たちだけの場所だからこそ、思い切って本音や悩みを語れる絶好の機会になりそうです。

また、妻や家族から言われて素直に飲み込めないことも、同年代の父親達と話をすることで、共感し素直に受け入れることができるかもしれません。

さらに、不登校の子供を持つ父親達が同じ問題を共有して共感し合うことは、ふだんの気持ちにゆとりを与え、今後の子供や妻との会話にも何らかの好影響を与えることも期待できます。

もちろん、初参加の方も大歓迎です。例えば、飲み会で楽しく過ごすことを目的に、気軽に参加されてもOKです。詳細は来月の「えいむ石川」の定例会でお知らせする予定です。

親の会に参加された、ある父親の言葉です。

「子供が元気になるために大切なのは、父親と母親、両方の足なみをそろえることだと、ようやく気づきました」

「父親たちの飲み会」が夫婦の足なみをそろえる良いきっかけになればと思います。

不登校 Q&A

2016/08/1924.「中学2年の息子が半年前から不登校です。息子が毎日ダラダラしているのを近くで見ていると、正直イライラします。学校に行かない息子に対して、どのように接することが一番望ましいのでしょうか?」

子供が不登校になると、家族が不安になるのは当然です。ストレスがたまることも多いかもしれません。

一般的に父親は、不登校の子供の気持ちを理解しづらいと言われます。その理由として、「自分は毎日会社に行き必死に働いている」「どんなに嫌なことがあっても、それを乗り越えて家族のために働いている」という自負があります。そのため、不登校を受け入れることが難しく、学校に行かせようとする場合が多いです。

母親は、父親ほど学校に行けない子供を責め続けることは少ないかもしれません。それでも、子供と一緒にいる時間が父親より長いので、長時間ゲームをしたり、だらだら寝ている子供の姿を見てイライラしたり、不安になったりすることは多いでしょう。

一方で、子供は、「学校に行かなければならない」と分かっていても行けない状況です。そんな時に、自分にイライラしている親の姿を見たら、「だれも自分のことをわかってくれない」「なぜこんなに悩んでいる自分を理解してくれないのか」と、落ち込み不安になります。

親御さんは、子供の将来を憂うがあまり、子供が「今不安に思う気持ち」に気付かず、つい学校へ行かせがちになってしまいます。そのため、子供の気持ちに共感しようと思いながらも、結果的に、「将来を不安に思う気持ち」を優先してしまうことが多いのです。

子供は、「今の不安な自分」を飛ばして「未来の自分」を考えることは到底できません。まずは、子供にとって、自分の家が、落ち着いてゆっくりできる居場所になることが、元気になるための絶対条件です。元気になってはじめて、将来のことを考えることができるのです。

そのようなことに注意しながら、子供の気持ちに寄り添い、共感しようとする意識を持つことが大切ではないでしょうか。

もちろん、親御さんも人間ですので、決して完璧である必要はありません。共感できたりできなかったり、失敗しながらでいいのです。

また、親の会で話を聴いてもらったり、他の親御さんの経験談を聴くのも、子供の気持ちに共感しやすくなる一つの方法です。少しずつでいいので、子供の気持ちに寄り添う時間を増やしていきましょう。

イベントのお知らせ 『東京ゲームショウ2016』

2016/08/18来月の9月17日(土)・18日(日)に、千葉県の幕張メッセで『東京ゲームショウ2016』が開催されます。

東京ゲームショウとは、コンピュータエンターテインメント協会の主催によって開催される、コンピューターエンタテイメントの日本最大規模の総合展示会です。略称としてTGSと呼ばれており、アメリカのE3、ドイツのGamescomと並ぶ、世界三大ゲームショウです。

1996年の第1回開催以来、毎年大勢の来場者を集め、日本のゲーム業界およびゲームファンにとっての年に一度のお祭りになっています。昨年2015年の来場者数は、27万人近くであることから、その注目度の高さが伺えます。

今年で20周年を迎える東京ゲームショウは、出展社数が史上最多を更新すると見込まれています。発売目前の話題の新型ゲームハードなど、さまざまなジャンルのコンピュータエンターテインメントの最新情報が東京から世界に発信されます。

近年は、コスプレの来場者が増えたり、ゲーム好きのお笑い芸人やアーティストなど、芸能人のトークセッションイベントが行われる場合もあるので、ゲームにあまり関心がなくても楽しむことができます。

一般(中学生以上)は、前売り券1,000円、当日券1,200円で、小学生以下は無料です。また、障害者や70歳以上の人などは、当日券のみですが、100円で入場できます。開催時間は2日間とも、10:00〜17:00です。

ゲームに興味のある子供と、話題を共有して共感できる絶好の機会です。ふだん、不登校(ひきこもり)で家に閉じこもりがちな子供でも、大好きなゲームであれば関心を示すかもしれません。東京ゲームショウ2016へ親子で行かれてみませんか?

http://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2016/public/

月別アーカイブ

- 2025年10月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (5)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (1)

- 2020年9月 (3)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (7)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (21)

- 2020年2月 (29)

- 2020年1月 (15)

- 2019年12月 (16)

- 2019年11月 (16)

- 2019年10月 (20)

- 2019年9月 (17)

- 2019年8月 (16)

- 2019年7月 (16)

- 2019年6月 (24)

- 2019年5月 (33)

- 2019年4月 (15)

- 2019年3月 (14)

- 2019年2月 (11)

- 2019年1月 (10)

- 2018年12月 (11)

- 2018年11月 (20)

- 2018年10月 (22)

- 2018年9月 (38)

- 2018年8月 (43)

- 2018年7月 (28)

- 2018年6月 (26)

- 2018年5月 (21)

- 2018年4月 (23)

- 2018年3月 (24)

- 2018年2月 (29)

- 2018年1月 (30)

- 2017年12月 (30)

- 2017年11月 (30)

- 2017年10月 (30)

- 2017年9月 (30)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (32)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (32)

- 2017年4月 (30)

- 2017年3月 (32)

- 2017年2月 (29)

- 2017年1月 (31)

- 2016年12月 (31)

- 2016年11月 (30)

- 2016年10月 (31)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (31)

- 2016年7月 (31)

- 2016年6月 (30)

- 2016年5月 (6)

- 2016年4月 (11)

- 2016年3月 (10)

- 2016年2月 (10)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (6)

- 2015年10月 (9)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (5)

- 2015年7月 (5)

- 2015年6月 (5)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (5)

カテゴリー別アーカイブ

- メディア報告 (3)

- 短所の向こう側に気づく (2)

- 褒めるために (3)

- 勉強の習慣をつけるために (3)

- 不登校を少なくするために (3)

- 不登校とHSP (3)

- HSP自己診断テスト (1)

- 不登校だった生徒の「その後」 (3)

- 新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか (2)

- 子供が学校へ行かなくなったら (3)

- 親御さんからの質問 (6)

- 不登校をポジティブにとらえる (2)

- 「親の会」について (3)

- 高校認定試験について (9)

- 子供の自殺を防ぐために (2)

- 不登校の生徒数が二年連続で増加 (1)

- 不登校の「親の会」の紹介 (8)

- イベントのお知らせ (99)

- 来週開催される「親の会」のご案内 (277)

- LINE×家庭教師 (16)

- 安心して学校を休むために (2)

- 朝日新聞に掲載されました! (3)

- 集中力を持続させるために (1)

- 「不登校で長期欠席」最多 (1)

- 入試情報 (21)

- 「やる気」はどこから生まれるのか? (1)

- 石川県/定時制高等学校の入試情報(平成28年度) (8)

- 発達障害と不登校 (2)

- 石川県/通信制高等学校の入試情報 (2)

- 今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜 (17)

- 不登校 Q&A (9)

- 親の会でのひとコマ (9)

- 『メイクフレンズ』〜同年代との交流〜 (5)

- 書籍案内 (15)

- 流行りのゲーム・アニメや遊び (10)

- 『居場所』 (2)

- 私立高校のご紹介 (10)

- 『話を聴いてもらう場所』 (3)

- 〝いま聞きたい人〟 (17)

- 高校体験入学 (1)

- 石川県総合模試のご案内 (27)

- 不登校を未然に防ぐために家族ができること (2)

- メイクフレンズインタビュー (9)

- 石川県総合模試の結果 (10)

- 『いしかわ県民教育文化センター』の通信に掲載されました! (2)

- 「おーぷんはうす・夏合宿」をふりかえって (4)

- 傾聴(アクティブリスニング)のすすめ (2)

- 職業を知ろう! (3)

- 職業を知ろう!No.1『客室乗務員(キャビンアテンダント)』 (7)

- みんなの家庭教師が、『みんなのニュース』で紹介されます! (3)

- LINEによる無料添削指導がもたらす効果 (1)

- アナログゲームのすすめ (2)

- 受け入れること (2)

- 不登校になった後の進路 (2)

- 不登校がもたらす『副産物』 (1)

- 家庭教師の日々あれこれ (1)

- さかなクンからのメッセージ (1)

- 不登校における親子の回復段階 (3)

- 高校受験はどうすればいい? (4)

- 動物が与える効果 (1)

- 一人一人に適した形を (2)

- 100%自分の意思で決断すること (3)

- 職業を知ろう!No.2『加賀象嵌(かがぞうがん)作家』 (6)

- たとえ「現在は」学校へ行けていても。。。 (2)

- 『いま』を大切に生きること (2)

- 「不登校に対する支援」について (3)

- 『一般社団法人LYHTY(リュフト)』のご紹介 (1)

- 選べる『場所や時間帯』 (1)

- ゲーム(動画)依存について (3)

- 心のうぶ毛 (2)

- 職業を知ろう!No.3『美容師』 (6)

- 『面接』も練習します! (2)

- 四コマ漫画を使って国語力UP! (2)

- 『見守り、待つ姿勢』を保つこと (2)

- ふさわしい伝え方 (2)

- スマホ・タブレットと共存する (2)

- 合格発表‼︎ (4)

- 学校に復帰しやすい環境をつくる (2)

- 自分自身が決断する人生 (3)

- 「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ (2)

- 教育機会確保法とは? (2)

- 凧(たこ)の糸を引くように (2)

- 家の中に新しい風を入れる (1)

- ニンテンドースイッチ (1)

- 職業を知ろう!No.4『ナレーター』 (8)

- 金沢市にある「フリースクール」 (4)

- 金沢市にある主な「通信制高校」 (6)

- 学校に行けなかった本当の理由 (2)

- どのように通信制高校を選択するべきか? (2)

- 新年度へ向けて (1)

- フリースクール「IRORI」の活動風景 (15)

- 今日の出来事 (1)

- 3分ホームワーク (1)

- 「ありがとう」のチカラ (2)

- 新学期を迎えて (1)

- 子供のため?親のため? (2)

- 背中を押すこと (2)

- 一秒でも早く学校に戻ってほしくて (3)

- 不登校新聞のご案内 (1)

- 『フリースクール リスタ金沢』を訪問して (2)

- 修学旅行ギャップ (1)

- 敏感だと感じる瞬間 (2)

- ファーストステップとして (3)

- 最近のニュースから (2)

- 20歳を過ぎて (2)

- みんなの家庭教師が、NHKで紹介されます! (4)

- 再び通学する生徒たち (2)

- HSCと不登校 (3)

- 『プラス1』の言葉 (4)

- 今回の放送の反響について (2)

- とても敏感な子どもへの言葉がけ (2)

- 会うことの難しさ (2)

- 聴いてもらうこと (2)

- 充実感 (2)

- 手紙 (2)

- 相手を肯定するために (2)

- 心がけるべき接し方 (2)

- メイクフレンズの新しい試み (3)

- 受け入れることの大切さ (2)

- HSCに関すること (4)

- 『親の会』に参加するメリット (2)

- 考えること、行動すること (3)

- HSCを知ることのメリット (2)

- 心のエネルギー (3)

- 一学期を振り返って (3)

- 待つべきか?働きかけるべきか? (2)

- 特別支援学級について思うこと (2)

- 出発点として (1)

- いったん受けとめること (2)

- LINEを用いたアイスブレーキング (1)

- とても敏感な子ども(HSC)との接し方 (2)

- ネットゲームや動画について (2)

- 真の決断で、自立へ近づく (3)

- 生徒に会う前の準備 (2)

- 家庭教師に求められる役割 (2)

- 通信制高校について思うこと (2)

- 親にできることは? (2)

- 継続を自信につなげるために (2)

- フリースクールとの連携 (3)

- ホームエデュケーションについて (2)

- 〝安心の種〟をまこう! (3)

- 安心感を与えること (3)

- 生徒たちを繋ぐ役割 (2)

- 積極的に待つこと (2)

- 調子が悪くなったとき (2)

- 親御さんにとって必要なこと (2)

- 一人一人にふさわしい環境を整える (2)

- 自宅受験の意義 (2)

- モヤモヤの気持ち (3)

- 受験シーズンを前に (3)

- 一つの教科だけ (2)

- 問い合わせのメールから (3)

- フリースクール リスタ金沢の活動風景 (3)

- 私立受験の心得 (2)

- 志望校を決めるにあたって (2)

- 2017年を振り返って (4)

- フリースクールのクリスマス会 (2)

- 2018年を迎えて (2)

- 失敗と書いて「せいちょう(成長)」と読む (2)

- 3学期を前に思うこと (1)

- 初めての会場受験 (2)

- 新しい『居場所』を考える (3)

- 入試前夜 (2)

- 合格発表を前に (1)

- 豪雪でも。。 (1)

- 私立高校・合格発表を終えて (2)

- 改めて気付かされたこと (2)

- 定時制高校に合格するために (2)

- 成長の証 (1)

- 仮入学までに、今すべきことは? (2)

- メイクフレンズについて (1)

- 年度末に思うこと (2)

- 仮入学前に、メイクフレンズ (2)

- 仮入学を終えて (1)

- 美容院 (2)

- 元気になったのは? (2)

- 正しい情報を得ること (2)

- 心の内 (3)

- 4月を迎えて (1)

- 課外授業 (1)

- 新しい学校生活に必要なことは? (1)

- 最初の週 (3)

- 入学して二週間 (3)

- coconoma カフェ (97)

- ちょうどいい場所 (3)

- ゴールデンウィーク明け (1)

- 再会から (3)

- 出席日数という圧力 (2)

- どんな状態であろうとも (4)

- みんなの居場所 (7)

- 北陸中日新聞・石川テレビ放送に掲載・放送されます! (1)

- 北國新聞、北陸中日新聞に掲載されました! (3)

- 今回の放送について (2)

- MRO北陸放送『レオスタ』、石川テレビ放送『石川さん プライムニュース』にて紹介されました! (1)

- HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト (1)

- 『守る』石川テレビ×北陸中日新聞 共同企画公式サイト (1)

- 『みんなの居場所』で出来ること (2)

- 『みんなの居場所』来週の営業時間 (49)

- ドキュメント番組から思うこと (3)

- みんなの居場所NEWS (3)

- 2週間が過ぎて。。 (1)

- 『9月1日』問題へ向けて (4)

- 〝中間〟を目指す意味 (4)

- 毎日新聞に掲載されました! (1)

- 讀賣新聞に掲載されました! (1)

- ひきこもりを越えて (5)

- 「#不登校は不幸じゃない」 (1)

- 高校入学後の彼らは?5カ月後の今は? (1)

- MRO北陸放送「レオスタ」にて、『みんなの居場所』が紹介されました! (1)

- 読書するきっかけ (2)

- 高校入学から5カ月後。彼らの『現在地』は? (7)

- 新しい道へのサポート (1)

- 勉強再開への第一歩として (1)

- 一番の問題は。。 (1)

- 学校説明会に参加して (1)

- 連休明けに備えて (3)

- 4月を終えて。。 (1)

- 積み重ねていく大切さ (1)

- 10連休後の様子は。。 (1)

- 来週からテスト期間! (1)

- LINEで毎日の学習をサポート! (2)

- 通学できなくなったら。。 (6)

- 『◯(まる)』が与える肯定感 (1)

- みんなの居場所の活用法 (2)

- 講演会で話したこと (7)

- 英検準一級に合格! (1)

- 私立高校入試を終えて (1)

- お知らせ (7)

- 今年も全員合格でした! (1)

- 吐露カフェについて (2)

- 進路に関するあれこれ。 (1)

- 公立高校入試まで残り20日 (1)

- Clubism(クラビズム)3月号に掲載されました! (1)

- 新型コロナウイルスに関して (1)

- どのように生徒の安心を担保するか (3)

- 入試が終わって。。 (1)

- 『リモート家庭教師』始めました! (3)

- 褒めるときに意識すること (2)

- 入学式を前に (1)

- 生徒からの便り (1)

- 新学期が始まり。。 (1)

- りもかて(リモート家庭教師) (2)