活動報告

傾聴(アクティブリスニング)のすすめ❷

2016/08/17❷子供の話す声の調子やスピードに合わせる。

要約しながら返す時に、子供が話す声の調子やスピードに合わせます。子供が早口で話してきた時は、早口で返します。また、ゆっくりと話してきた時は、ゆっくりしたペースで返します。ペースを同じに保つことで一体感が生まれ、子供は安心感を持ちます。

ふだん、話すスピードに大きな差がある親子(例えば、早口で話す親と、ゆっくりで話す子供の場合など)は、特に意識し、合わせて話すように心がけましょう。

❸子供の話を要約する時に、声に抑揚を入れて感情を表現する。

せっかく要約して返しても、単なる棒読みのようになってしまうと、事務的に聴いている印象を与えてしまうので、子供は共感してくれてるとは感じません。一本調子にならないように、声に抑揚をつけて感情を表現することで、共感する姿勢になります。

日常生活において、家庭や職場で様々な人間に会い、様々な話を聴く機会があります。その時に、傾聴(アクティブリスニング)の意識を持つことで、相手の態度はいつもと少し違うものになるでしょう。

とりわけ、子供が不登校になってしまった時に、子供の話に対して傾聴(アクティブリスニング)する意識を持つことは、その後の展開に大きな影響を与えるはずです。

まずは、子供にとって話しやすい環境を整えるために、傾聴(アクティブリスニング)を始めてみてはいかがでしょうか?

傾聴(アクティブリスニング)のすすめ❶

2016/08/16アクティブリスニング(傾聴)とは、臨床心理士などカウンセラーが悩みを抱えた相手と接する際に用いる基本スキルで、受け身の状態で話を聞くのではなく、「能動的に話を聴く」方法です。つまり、「子供の気持ちに共感しようとする聴き方」です。

傾聴をすることによって、子供は「自分の話をしっかり聴いてもらえた」と感じ、もっと親に話そうという意欲がわいてきます。

では、具体的にどんなふうに聴けば良いのでしょうか?

❶子供が話した内容を要約して返す。子供が話している間は、適度にうなずきながら聴く。

子供と母親の会話です。

子供 :「今日学校で先生に文句言われて、すごいムカついたわ」

母親 :「先生に文句言われてムカついたんやね」

子供 :「そう。それ以来、気分悪かったから、友達とカラオケ行ってきた」

母親 :「そっか、気分ずっと悪かったから友達とカラオケ行ってきたんだね」

子供 :「そう。大声出してスッキリしたよ。その後ね…」

ここで、母親は「何があったの?」とか「また何かやらかしたの?」と言ってはいけません。「ムカついたんやね」と、ムカついた子供の気持ちに共感する言葉がけが大切です。子供は自分の話に共感してもらえたことで、もっと話したい意欲がわいてきます。

「共感する言葉がけ」とは、適度にうなずき、子供が話した内容を要約して返すことです。つまり、「言おう言おう」ではなく、「聴こう聴こう」の姿勢です。そうすることによって、子供の意欲を引き出し、子供の自己肯定感を高めます。

続く。

『メイクフレンズ・インタビュー』No.2

2016/08/15今回は、現在不登校である中学3年の女子二人、希美さんと絵里さん(仮名)に話を伺いました。彼女らは、先月に実施された第1回目の石川県総合模試を一緒に受験しました。去年の秋にメイクフレンズを通して出会い、今年の春から一緒に勉強する時間を持つようになりました。普段から、一人より二人で勉強する時間のほうが、やる気を保ちやすいと話しています。

ーー模試を受験した感想は?

希美さん すごく緊張しました。

絵里さん 私も会場へ向かう時はとても緊張しました。

ーー二人とも緊張したんだね。会場の雰囲気はどうだった?

希美さん 不登校になって以来、初めてのテストだったからドキドキしたけど、絵里ちゃんと同じ会場だったので安心でした。模試の前に、絵里ちゃんと少し話したら落ち着きました。

絵里さん 私も同じ。希美ちゃんがいなかったら、模試を欠席してたかも(笑)

ーーお互いにとって心強い存在だったんだね。

絵里さん はい、お昼の休憩時間も雑談できて良かったです。

希美さん 私も話せる人がいたから、何とか最後の教科まで受験できた気がします。

ーー二人で受験できて良かったね。模試を終えての感想は?

希美さん 本当に疲れたし勉強不足だったけど、受験できて良かったです。

絵里さん 私も受験できて、今の実力が分かったので良かった。久しぶりのテストだったせいか疲れてしまい、帰宅後すぐに寝てしまったみたいです。

ーー本当にお疲れ様でした。受験できたこと自体が大収穫だと思います!

今後の総合模試も、できるだけ二人で受験したいと話しており、お互いにとってさらに心強い存在になっているようです。彼女らを見ていると、一人では乗り越えられないことも、二人でなら乗り越えられることも多いのだと再認識させられます。

来週開催される「親の会」のご案内

2016/08/14来週22日の月曜日に津幡町で、「ホットミルク」が開かれます。

平日の午前中に開かれる会なので、土日が忙しく、夜も仕事で都合がつかない方にとっては参加しやすいのではないでしょうか。

アットホームな雰囲気で話を聴いてもらえて、しかも参加費は無料なので、初めての方も参加しやすいと思います。

時期に合わせて、親子で参加できるイベントも行っていますので、関心のある方はぜひご参加ください。

8月22日(月)

津幡町不登校の親の会 ホットミルク

場所:石川県河北郡津幡町加賀爪二3番地 津幡町役場となり福祉センター1階相談室

時間:午前10〜12時

会費:無料ですが、一人一つお菓子を持参

電話:076-288-6276

メール oyakosaron@po4.nsk.ne.jp

試験会場の雰囲気に慣れるために

2016/08/13今月の8月28日(日)に、第2回石川県総合模試が実施されます。

夏休みの終わりに受験することで、よりいっそう高校入試への意識が高まり、二学期以降の勉強にも力が入ります。

普段、不登校であったり、ほとんど学校に通っていない生徒さんにとっては、来年の入試のためにも、まずは試験会場の雰囲気に慣れることが大切です。石川県総合模試を受けることは、一つの予行練習になります。

ある生徒さんは、試験数日前から緊張してしまい、試験前夜はあまり眠れず、当日の朝はお腹が痛くなったそうです。それでも、なんとか受験したことで、2回目以降は最初ほど緊張しなかったと話していました。

みんなの家庭教師では、現在不登校であったり、あまり学校に通っていないために、一人だけで受験会場へ行くことに不安を抱く生徒さんをサポートしております。

多くの人数の中で受験することに抵抗のある生徒さんが、少しずつ会場の雰囲気に慣れていくためには、丁寧に段階を踏んでいく必要があります。詳細につきましては、メールや電話でお問い合わせください。

また、模試の申し込みは、みんなの家庭教師でも受け付けております。もちろん、個人で申し込みをされても受験可能ですが、みんなの家庭教師を通して申し込みをされますと、割り引きの受験料で申し込むことができます。詳しくは電話やメールなどでお問い合わせください。

第2回石川県総合模試の最終締め切りは、8月24日(水)です!

石川県高校入試 2017

2016/08/12毎年、夏休みが始まる時期に書店に並ぶのが、この「石川県高校入試」の過去問問題集です。

今年も公立高校過去5年分と国私立全12校の前年分、そして本番形式の腕試しテストが収録されています。また、リスニングCD2枚組は国公私立すべての問題を収録しているので、リスニング対策もOKです。

まずは、新研究などの厚物を繰り返すことで基礎学力を養成し、次にこの「石川県高校入試2017」問題集で過去問を解いて実践力を身につけて頂きたいと思います。

公立高校入試試験日は、来年3月7日、8日の2日間です!

『おーぷんはうす・夏合宿』をふりかえって❷

2016/08/11「子供が不登校になったら、放っておいても何も変わらない。(将来のために)何か具体的な方法を考えないと」と大人たちが焦って考える一方で、「(今は)そっとしておいて欲しい」と、子供たちは口に出さずとも心の中で思っています。

多くの大人たちは、「そっとしておく」=「何もしていない(有効な方法ではない)」と考え、「そっとしておく」=「放っておく(愛情を与える方法ではない)」と考えているようにも感じます。

「そっとしておく」と「放っておく」の違いは何でしょうか?

「そっとしておく」の状態では、子供を見守る目の存在が感じられ、子供の感情への共感があります。また、子供へのアンテナは働かせている状態であり、子供がSOSを出した時は見逃さず助けることができる状態にあります。そのうえで、子供のために、あえて安静の場を提供することではないでしょうか?

一方で、「放っておく」の状態では、子供の感情への共感が感じられず、見守ろうとする姿勢も感じとれず無関心であるように思います。

「そっとしておく」が、多くの大人たちにとって、有効な方法かつ具体的な接し方として受け入れられないのは、その効果をイメージできず、「放っておく」と混同されているためかもしれません。

そうであれば、まず最初にするべき大切なことは、「そっとしておく」の意味を正しく知り、子供たちに与える具体的な効果を理解することではないでしょうか?

最後に、今回、多くの大人たちの前で、彼ら一人一人が経験談を自ら話すことができる姿を目の当たりにして、非常に励まされ感動しました。そして、「不登校」を通して成長し、社会や学校へ復帰していく彼らの元気な姿に、ポジティブな可能性を大きく感じることができました。

『おーぷんはうす・夏合宿』をふりかえって❶

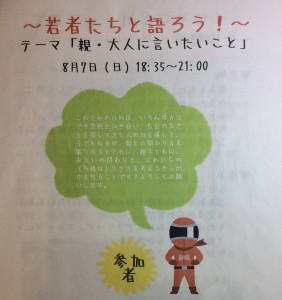

2016/08/10先日、「おーぷんはうす」の夏合宿で行われた『若者たちと語ろう!』〜親・おとなに言いたいこと〜をふりかえりたいと思います。

今回は、現在14〜21歳の中学生、高校生、大学生の6名の方たちにご参加頂きました。

まず最初に、6名1人ずつに対して自己紹介をして頂いた後、ワンネススクールのスタッフである中村広太郎さんが司会者として質問をする形で進められました。

ふだん、不登校に関する書籍を読んだり、講演会に出席し話を聴くことは、確かに勉強になります。一方で、今回のように、不登校という困難を経験し乗り越えた方の経験談をライブで聴くことは、非常に説得力が高く、心に響くものがありました。

6名それぞれの共通点として、不登校になった当初は、親子関係や学校の先生との関係において、誰もが非常に苦しい時期を経験しています。

彼らが、当時の大人たちにして欲しかったことの一つに、「そっとしておいて欲しかった」があります。周囲の大人たちが良かれと思ってしたことが、実は彼らにとっては逆効果だったのです。

その理由としては、将来を憂いて先回りする大人の行動が、今を苦しむ子供たちの気持ちに全然寄り添うものではなかったからです。この点を大人たちが理解して接することができれば、子供たちは必ず元気になるのではないでしょうか?

今回の彼らの貴重な声を、「今」を苦しんでいる子供たちに反映させて頂きたいです。

続く。

来週開催される「親の会」のご案内

2016/08/09来週8月19日の金曜日午後2時から、金沢市の「おーおうんはうす」でお茶会が開かれます。

いつもながらの暖かい雰囲気の中、ゆったりと話を聴いて頂ける会です。

ある方の言葉です。「同じ苦しみを持つ人がいてくれるだけで、人は癒されるんですね。親の会に参加して分かりました」

また、親御さんだけでなく、子供さんも参加することが多い会ですので、子供目線での話を聴けるメリットもあります。

ぜひお気軽にご参加ください。

8月19日(金)

おーぷんはうす お茶会

場所:金沢市泉野出町(詳細な場所はお電話でお知らせします)

時間:午後2〜6時

会費:300円

電話:090-5175-5432

また、同じ19日の金曜日に、小松市で「えいむ石川」の定例会が開かれます。

えいむ石川は、30〜40代の親御さん達が中心の会で、男性の参加比率が他の会と比較して高いことが特徴です。悩んでいるお父さんにとっては参加しやすいのではないでしょうか?

また、開催時間は午後7〜10時なので、仕事帰りにぶらりと参加することも可能です。

もちろん、初参加の方も大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。

8月19日(金)えいむ石川 〜学校が苦手な子供の親の会〜

場所:小松市こまつまちづくり交流センター

時間:午後7〜10時

会費:500円

電話:090-7740-0761

備考:可能であればお菓子を持参ください

親の会でのひとコマ『ゲーム機を取り上げるべきか?』❸

2016/08/08では、親はどう対応すればいいのでしょうか?

最も重要なことは、「なぜ子供がゲームを長時間したい気持ちになるのか?」に対する本質を見極めた対応をとることです。

子供は傷つき疲れて、現状を不安に感じながら生きています。そのような状態では、ゲームやアニメの世界に入り没頭し、しばらく何も考えない時間を持つことが必要になります。その期間を経て、少しずつですがエネルギーがたまって充足感を感じれば、ゲーム以外のものにも関心を見出したりできるようになるのではないでしょうか?

百者百様ではありますが、これまでに出会った多くの不登校経験者の発言や事例は、ゲームに限らず、好きなことを心ゆくまで思う存分やらせたほうが、回復に向かいやすくなることを明らかにしています。

つまり、一時的なゲーム依存や好きなこと依存は、枯渇したエネルギー不足の子供を充電させる効果が大きいことに気づかされます。

加えて、子供の気持ちに共感したり、「〜してくれてありがとう」の言葉がけを試みてください。親御さんの中には、「私自身、気持ちに余裕がないから子供に共感するどころではない」と言われる方もいるでしょう。その場合は、余裕がある時に、できる範囲でいいので、少しずつ始めてみてください。

気持ちを共感される機会が増えれば、彼らの居場所は内なるゲームの世界から外の世界へ広がりやすくなり、徐々に親の話に耳を傾ける時間が増えてきます。

そして、かなり回復して元気になってくれば、第三者の風を入れて、家庭以外の居場所を見つけることも可能になります。例えば、みんなの家庭教師の「メイクフレンズ」では、同年代と一対一での交流を通して、話題を共有できる人と会うことも可能です。また、様々な複数の年代の人たちと会うことが可能であれば、フリースクールなどの居場所を利用する方法もあります。

結論としては、ゲーム機という「命綱」を取り上げて、さらなる不安定状態を招くより、その居場所をそっと残しておくことが元気になる第一歩になります。そして、できる範囲で子供を認めて共感し、居場所を外の世界へ広げていくことこそが、ゲーム依存に対する真の予防になるのではないでしょうか?

月別アーカイブ

- 2025年10月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (5)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (1)

- 2020年9月 (3)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (7)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (21)

- 2020年2月 (29)

- 2020年1月 (15)

- 2019年12月 (16)

- 2019年11月 (16)

- 2019年10月 (20)

- 2019年9月 (17)

- 2019年8月 (16)

- 2019年7月 (16)

- 2019年6月 (24)

- 2019年5月 (33)

- 2019年4月 (15)

- 2019年3月 (14)

- 2019年2月 (11)

- 2019年1月 (10)

- 2018年12月 (11)

- 2018年11月 (20)

- 2018年10月 (22)

- 2018年9月 (38)

- 2018年8月 (43)

- 2018年7月 (28)

- 2018年6月 (26)

- 2018年5月 (21)

- 2018年4月 (23)

- 2018年3月 (24)

- 2018年2月 (29)

- 2018年1月 (30)

- 2017年12月 (30)

- 2017年11月 (30)

- 2017年10月 (30)

- 2017年9月 (30)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (32)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (32)

- 2017年4月 (30)

- 2017年3月 (32)

- 2017年2月 (29)

- 2017年1月 (31)

- 2016年12月 (31)

- 2016年11月 (30)

- 2016年10月 (31)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (31)

- 2016年7月 (31)

- 2016年6月 (30)

- 2016年5月 (6)

- 2016年4月 (11)

- 2016年3月 (10)

- 2016年2月 (10)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (6)

- 2015年10月 (9)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (5)

- 2015年7月 (5)

- 2015年6月 (5)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (5)

カテゴリー別アーカイブ

- メディア報告 (3)

- 短所の向こう側に気づく (2)

- 褒めるために (3)

- 勉強の習慣をつけるために (3)

- 不登校を少なくするために (3)

- 不登校とHSP (3)

- HSP自己診断テスト (1)

- 不登校だった生徒の「その後」 (3)

- 新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか (2)

- 子供が学校へ行かなくなったら (3)

- 親御さんからの質問 (6)

- 不登校をポジティブにとらえる (2)

- 「親の会」について (3)

- 高校認定試験について (9)

- 子供の自殺を防ぐために (2)

- 不登校の生徒数が二年連続で増加 (1)

- 不登校の「親の会」の紹介 (8)

- イベントのお知らせ (99)

- 来週開催される「親の会」のご案内 (277)

- LINE×家庭教師 (16)

- 安心して学校を休むために (2)

- 朝日新聞に掲載されました! (3)

- 集中力を持続させるために (1)

- 「不登校で長期欠席」最多 (1)

- 入試情報 (21)

- 「やる気」はどこから生まれるのか? (1)

- 石川県/定時制高等学校の入試情報(平成28年度) (8)

- 発達障害と不登校 (2)

- 石川県/通信制高等学校の入試情報 (2)

- 今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜 (17)

- 不登校 Q&A (9)

- 親の会でのひとコマ (9)

- 『メイクフレンズ』〜同年代との交流〜 (5)

- 書籍案内 (15)

- 流行りのゲーム・アニメや遊び (10)

- 『居場所』 (2)

- 私立高校のご紹介 (10)

- 『話を聴いてもらう場所』 (3)

- 〝いま聞きたい人〟 (17)

- 高校体験入学 (1)

- 石川県総合模試のご案内 (27)

- 不登校を未然に防ぐために家族ができること (2)

- メイクフレンズインタビュー (9)

- 石川県総合模試の結果 (10)

- 『いしかわ県民教育文化センター』の通信に掲載されました! (2)

- 「おーぷんはうす・夏合宿」をふりかえって (4)

- 傾聴(アクティブリスニング)のすすめ (2)

- 職業を知ろう! (3)

- 職業を知ろう!No.1『客室乗務員(キャビンアテンダント)』 (7)

- みんなの家庭教師が、『みんなのニュース』で紹介されます! (3)

- LINEによる無料添削指導がもたらす効果 (1)

- アナログゲームのすすめ (2)

- 受け入れること (2)

- 不登校になった後の進路 (2)

- 不登校がもたらす『副産物』 (1)

- 家庭教師の日々あれこれ (1)

- さかなクンからのメッセージ (1)

- 不登校における親子の回復段階 (3)

- 高校受験はどうすればいい? (4)

- 動物が与える効果 (1)

- 一人一人に適した形を (2)

- 100%自分の意思で決断すること (3)

- 職業を知ろう!No.2『加賀象嵌(かがぞうがん)作家』 (6)

- たとえ「現在は」学校へ行けていても。。。 (2)

- 『いま』を大切に生きること (2)

- 「不登校に対する支援」について (3)

- 『一般社団法人LYHTY(リュフト)』のご紹介 (1)

- 選べる『場所や時間帯』 (1)

- ゲーム(動画)依存について (3)

- 心のうぶ毛 (2)

- 職業を知ろう!No.3『美容師』 (6)

- 『面接』も練習します! (2)

- 四コマ漫画を使って国語力UP! (2)

- 『見守り、待つ姿勢』を保つこと (2)

- ふさわしい伝え方 (2)

- スマホ・タブレットと共存する (2)

- 合格発表‼︎ (4)

- 学校に復帰しやすい環境をつくる (2)

- 自分自身が決断する人生 (3)

- 「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ (2)

- 教育機会確保法とは? (2)

- 凧(たこ)の糸を引くように (2)

- 家の中に新しい風を入れる (1)

- ニンテンドースイッチ (1)

- 職業を知ろう!No.4『ナレーター』 (8)

- 金沢市にある「フリースクール」 (4)

- 金沢市にある主な「通信制高校」 (6)

- 学校に行けなかった本当の理由 (2)

- どのように通信制高校を選択するべきか? (2)

- 新年度へ向けて (1)

- フリースクール「IRORI」の活動風景 (15)

- 今日の出来事 (1)

- 3分ホームワーク (1)

- 「ありがとう」のチカラ (2)

- 新学期を迎えて (1)

- 子供のため?親のため? (2)

- 背中を押すこと (2)

- 一秒でも早く学校に戻ってほしくて (3)

- 不登校新聞のご案内 (1)

- 『フリースクール リスタ金沢』を訪問して (2)

- 修学旅行ギャップ (1)

- 敏感だと感じる瞬間 (2)

- ファーストステップとして (3)

- 最近のニュースから (2)

- 20歳を過ぎて (2)

- みんなの家庭教師が、NHKで紹介されます! (4)

- 再び通学する生徒たち (2)

- HSCと不登校 (3)

- 『プラス1』の言葉 (4)

- 今回の放送の反響について (2)

- とても敏感な子どもへの言葉がけ (2)

- 会うことの難しさ (2)

- 聴いてもらうこと (2)

- 充実感 (2)

- 手紙 (2)

- 相手を肯定するために (2)

- 心がけるべき接し方 (2)

- メイクフレンズの新しい試み (3)

- 受け入れることの大切さ (2)

- HSCに関すること (4)

- 『親の会』に参加するメリット (2)

- 考えること、行動すること (3)

- HSCを知ることのメリット (2)

- 心のエネルギー (3)

- 一学期を振り返って (3)

- 待つべきか?働きかけるべきか? (2)

- 特別支援学級について思うこと (2)

- 出発点として (1)

- いったん受けとめること (2)

- LINEを用いたアイスブレーキング (1)

- とても敏感な子ども(HSC)との接し方 (2)

- ネットゲームや動画について (2)

- 真の決断で、自立へ近づく (3)

- 生徒に会う前の準備 (2)

- 家庭教師に求められる役割 (2)

- 通信制高校について思うこと (2)

- 親にできることは? (2)

- 継続を自信につなげるために (2)

- フリースクールとの連携 (3)

- ホームエデュケーションについて (2)

- 〝安心の種〟をまこう! (3)

- 安心感を与えること (3)

- 生徒たちを繋ぐ役割 (2)

- 積極的に待つこと (2)

- 調子が悪くなったとき (2)

- 親御さんにとって必要なこと (2)

- 一人一人にふさわしい環境を整える (2)

- 自宅受験の意義 (2)

- モヤモヤの気持ち (3)

- 受験シーズンを前に (3)

- 一つの教科だけ (2)

- 問い合わせのメールから (3)

- フリースクール リスタ金沢の活動風景 (3)

- 私立受験の心得 (2)

- 志望校を決めるにあたって (2)

- 2017年を振り返って (4)

- フリースクールのクリスマス会 (2)

- 2018年を迎えて (2)

- 失敗と書いて「せいちょう(成長)」と読む (2)

- 3学期を前に思うこと (1)

- 初めての会場受験 (2)

- 新しい『居場所』を考える (3)

- 入試前夜 (2)

- 合格発表を前に (1)

- 豪雪でも。。 (1)

- 私立高校・合格発表を終えて (2)

- 改めて気付かされたこと (2)

- 定時制高校に合格するために (2)

- 成長の証 (1)

- 仮入学までに、今すべきことは? (2)

- メイクフレンズについて (1)

- 年度末に思うこと (2)

- 仮入学前に、メイクフレンズ (2)

- 仮入学を終えて (1)

- 美容院 (2)

- 元気になったのは? (2)

- 正しい情報を得ること (2)

- 心の内 (3)

- 4月を迎えて (1)

- 課外授業 (1)

- 新しい学校生活に必要なことは? (1)

- 最初の週 (3)

- 入学して二週間 (3)

- coconoma カフェ (97)

- ちょうどいい場所 (3)

- ゴールデンウィーク明け (1)

- 再会から (3)

- 出席日数という圧力 (2)

- どんな状態であろうとも (4)

- みんなの居場所 (7)

- 北陸中日新聞・石川テレビ放送に掲載・放送されます! (1)

- 北國新聞、北陸中日新聞に掲載されました! (3)

- 今回の放送について (2)

- MRO北陸放送『レオスタ』、石川テレビ放送『石川さん プライムニュース』にて紹介されました! (1)

- HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト (1)

- 『守る』石川テレビ×北陸中日新聞 共同企画公式サイト (1)

- 『みんなの居場所』で出来ること (2)

- 『みんなの居場所』来週の営業時間 (49)

- ドキュメント番組から思うこと (3)

- みんなの居場所NEWS (3)

- 2週間が過ぎて。。 (1)

- 『9月1日』問題へ向けて (4)

- 〝中間〟を目指す意味 (4)

- 毎日新聞に掲載されました! (1)

- 讀賣新聞に掲載されました! (1)

- ひきこもりを越えて (5)

- 「#不登校は不幸じゃない」 (1)

- 高校入学後の彼らは?5カ月後の今は? (1)

- MRO北陸放送「レオスタ」にて、『みんなの居場所』が紹介されました! (1)

- 読書するきっかけ (2)

- 高校入学から5カ月後。彼らの『現在地』は? (7)

- 新しい道へのサポート (1)

- 勉強再開への第一歩として (1)

- 一番の問題は。。 (1)

- 学校説明会に参加して (1)

- 連休明けに備えて (3)

- 4月を終えて。。 (1)

- 積み重ねていく大切さ (1)

- 10連休後の様子は。。 (1)

- 来週からテスト期間! (1)

- LINEで毎日の学習をサポート! (2)

- 通学できなくなったら。。 (6)

- 『◯(まる)』が与える肯定感 (1)

- みんなの居場所の活用法 (2)

- 講演会で話したこと (7)

- 英検準一級に合格! (1)

- 私立高校入試を終えて (1)

- お知らせ (7)

- 今年も全員合格でした! (1)

- 吐露カフェについて (2)

- 進路に関するあれこれ。 (1)

- 公立高校入試まで残り20日 (1)

- Clubism(クラビズム)3月号に掲載されました! (1)

- 新型コロナウイルスに関して (1)

- どのように生徒の安心を担保するか (3)

- 入試が終わって。。 (1)

- 『リモート家庭教師』始めました! (3)

- 褒めるときに意識すること (2)

- 入学式を前に (1)

- 生徒からの便り (1)

- 新学期が始まり。。 (1)

- りもかて(リモート家庭教師) (2)