活動報告

残り3日。

2017/03/04公立高校入試まで、いよいよ残り3日を切りました。

合格を目指して勉強しているわけですから、結果は当然大切ですが、残念ながら不合格になってしまう生徒さんも必ずいます。

たとえ今回は不合格になったとしても、高校受験は通過点です。その努力してきた過程は、次の大学受験や就職試験に必ず生かされるはずです。

自分で決めて、そのときしくじったと思ったとしても、そこを耐えれば一皮むけます。後で自分にとってプラスになります。

他方で、この時期になると、とにかく体調を管理することが最重要になってきます。

ここまで頑張ってきた生徒さん全員に、万全の状態で入試に臨んで頂きたいです。

凧(たこ)の糸を引くように❷

2017/03/03「早く学校に復帰して欲しい」という親御さんの思いが強すぎると、どうしても前のめりで接してしまいがちになります。

こんな事例が過去にありました。

高校を中退して、1年半ほど家にひきこもっていた子どもが、ある日突然「今年、高校認定試験を受験するよ」と家族に言ったそうです。

その親御さんは、急いで書店へ行き、片っ端から高校認定試験のための参考書や問題集を買ってきたそうです。

ところが、それを知った子どもは、「オレのペースでやるから余計なことはしないでくれ!」と言い出し、しばらくは高校認定試験の勉強を始めなかったといいます。

親御さんとすれば、良かれと思ってしたことでしょう。子どもの発言に対して、「どうして?」と思ったに違いありません。

しかし、子どもの決断に対して、親が先回りの行為や言葉がけをし続けると、結果的に子どもの気持ちに水を差すことになり、いつまでたっても子どもが自立できる環境が整いません。

そうではなく、「あなたが決めたことに私たちは応援するよ。必要なことがあれば、サポートするよ」という姿勢で接することが求められます。

子どもが動き出した時だからこそ、決して前のめりにならず、「凧の糸を引くように」一歩引いた対応を心がけると、ちょうど良いのだと思います。

凧(たこ)の糸を引くように❶

2017/03/02先日、精神科医でスクールカウンセラーの明橋大二先生の講演会が、津幡町で開催されました。

私は都合があり参加できませんでしたが、参加された親御さんから、講演会で話された内容の一部を聞くことができました。

その中の一つに、「学校へ再び通い出した子どもに対して、凧の糸を引くように接する」というお話がありました。

「凧の糸を引くように」というのは、再び学校に通い出した生徒の背中を、ただ一方的に押し続けるのではなく、「あまり無理しないでね。疲れたら休んでいいんだよ。自分のペースで進めばいいよ」という言葉がけをすることが大切である、という意味ではないかと推測しました。

子どもの立場で考えると、学校に行けなかった期間は、「自分のペースでいいよ。焦らなくても大丈夫だよ」と親から言われていたのに、学校に再び通い始めた途端に「もっと頑張れ」と親から言われると、敏感な子どもはすぐに違和感を持つと思います。

大切なことは、「敏感で繊細」な子どもに配慮した言葉がけです。

続く。

教育機会確保法とは?❷

2017/03/01当初、この教育機会確保法には、「フリースクールや自宅学習など学校以外の学習も、義務教育として認める」ということが盛り込まれていました。

しかし、国会の審議の過程の中で、それらは削られてしまい、義務教育としては認められませんでした。

理由は、大きく分けて二つあります。「学校に行かないことを安易に認めるべきではない」と「学校に行かないことを助長する」ということです。

確かに、フリースクールや自宅学習が義務教育として認められた場合、学校に行くことを選択しない生徒は増える可能性はあります。

しかし他方で、現在、40歳以下で「ひきこもり」と見られる方は、推計約54万人を超えると言われており、40歳以上を含むと100万人以上になるとも言われます。

もちろん、ひきこもりになる原因の全てが、学校教育にあるわけではありません。

それでも、「戦後の学校教育が本当に全ての子供達にとって安心して学べる環境だったかどうか?」も含めて、考え直す時期にさしかかっているのかもしれません。

今回施行された教育機会確保法は、しっかり機能しているかどうか三年に一度、検証されることになっています。

「不登校の子供達が安心して学べる環境をつくりあげる」という真の目的を、行政と民間が共有できるような連携こそが、今後ますます必要になってくるでしょう。

訂正とお詫び

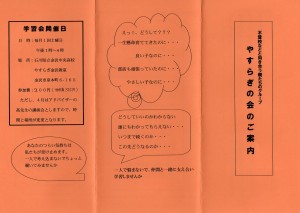

2017/02/282月26日の活動報告でお伝えしました、『来週開催される「親の会」のご案内』の日時が間違っておりました。

正しくは下記のようになります。訂正して、お詫び致します。

3月18日(土)

やすらぎの会

場所 : 金沢市富樫3丁目10番1号 教育プラザ富樫

時間 : 午後1〜5時

会費 : 会員200円、非会員500円

問い合わせ : やすらぎの会 事務局 miyakoyo@hotmail.co.jp

教育機会確保法とは?❶

2017/02/27今月から「教育機会確保法」が施行されました。この法律の注目すべき点は、二つあります。

◎学校を休んでもいい

一つは、「学校を休んでもいい」と定めた点です。

法律を根拠にできるため、学校の先生も休ませることを受け入れやすくなり、親御さんも無理に学校に行かせなくていいと思えるので、精神的に楽になります。

生徒にとっても、「学校を休む自分を否定しなくていい」と思えるため、自己肯定感につながります。

◎学校以外の場所が重要になる

もう一つは、「学校以外の場所の重要性」を認めた点です。

教育機会確保法は、自治体とフリースクールなどとの連携を求めています。

休むことを認める以上は、居場所としてのフリースクールが活動しやすいように、どのような支援が必要なのかを、行政も共に考えることが重要になります。

続く。

来週開催される「親の会」のご案内

2017/02/26来週、3月18日の土曜日に、金沢市の教育プラザ富樫にて、「やすらぎの会」が開催されます。

アドバイザーとして、金沢星稜大学の高賢一教授が来られ、丁寧に話を聴いて頂けるので、親御さんは安心してお話をすることができます。

ゆったりとした居心地の良い空間で、日頃のモヤモヤを吐き出してみませんか。

不登校(行きしぶりを含む)やひきこもりで悩まれている親御さんであれば、誰でも会に参加できます。

当日参加もOKですし、ご都合の良い時間帯だけの参加も可能です。

お気軽にご参加ください。

3月18日(土)

やすらぎの会

場所 : 金沢市富樫3丁目10番1号 教育プラザ富樫

時間 : 午後1〜5時

会費 : 会員200円、非会員500円

問い合わせ : やすらぎの会 事務局 miyakoyo@hotmail.co.jp

「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ❷

2017/02/25「不登校とは、多様な要因・背景により、結果として不登校状態になっているということであり、その行為を「問題行動」と判断してはならない。不登校児童生徒が悪いという根強い偏見を払拭し、学校・家庭・社会が不登校児童生徒に寄り添い共感的理解と受容の姿勢を持つことが、児童生徒の自己肯定感を高めるためにも重要であり、周囲の大人との信頼関係を構築していく過程が社会性や人間性の伸長につながり、結果として児童生徒の社会的自立につながることが期待される。」

これは、2016年9月14日に文部科学省から通知された「不登校児童生徒への支援の在り方について」の一部抜粋です。

この通知のおかげかどうかは分かりませんが、数年前に比べると不登校に対して理解が進み、寛容に対応してくださる学校が増えているように感じていました。

「学校第一」の姿勢から「生徒第一」の姿勢に、少しずつ変わってきているのかもしれません。

しかし、今回の件があったように、先生それぞれによって対応が違うこともあるようです。

敏感で繊細な生徒にとっては、周囲の大人の一言で、勇気づけられ励まされることがある反面、絶望を感じるくらいの不安を感じてしまうこともあります。

それらを理解したうえで、丁寧に対応していくことが求められます。

「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ❶

2017/02/24先日、週に一度お会いしている生徒さんが、ひどく落ち込んでいるように見えたため、その理由を尋ねたところ、「担任から、『進級後の4月以降は、もっと学校へ来なさい』と強く言われた」と打ち明けてくれました。

現在、その生徒さんは、週に一度、調子が良い時は週に二度は学校へ通っています。せっかく本人のペースで通っているのにもかかわらず、担任は、生徒をひどく落ち込ませるような伝え方をしてしまったようです。

担任の立場で考えると、生徒を激励したつもりなのかもしれません。しかし、その方法が全ての生徒において当てはまるわけではありません。

繊細で敏感な生徒に対する伝え方を、もっと理解しておく必要があります。

ところで、昨年2016年9月に文部科学省から出された通知をご存知でしょうか?

続く。

不登校 Q&A

2017/02/2326.「不登校だった息子が、私立高校の特別進学コースに合格しました。息子はもちろん、私たち親も非常に喜びました。しかし、その後、息子は『公立高校受験も頑張る』と言ったのにもかかわらず、入試の過去問の難しさに、すっかりやる気を失くしています。また、それを見かねた父親が余計な口出しをしてしまったこともあり、腹を立ててしまったようです。どう接すれば良いでしょうか?ちなみに、息子は大学へ進学したいそうです」

私立高校合格、おめでとうございます!

今まで、学校に十分に通っていなかったにもかかわらず、受験会場に行き、5教科全てを受験したこと自体が素晴らしいです。そして、何より見事合格したわけですから、本当に良かったですね。

次の公立高校入試に関しては、息子さんの立場で見た場合、高校受験を通して感じたり思ったりすることは、きっと多いはずです。それ自体が、息子さんにとって大きな収穫だと言っていいと思います。

つまり、数年先の大学受験へ向けて、「高校受験という体験」そのものが大きな戦力になるはずです。

まずは、親御さんご自身がそれらを理解されることが第一です。そのうえで、親御さんができることは、入試当日に息子さんが体調万全にいられるように、食事面や生活面などでサポートすることです。

現時点においてのマイナス面に目を向けるより、今までに起こったポジティブな面に目を向けることで、親御さん自身の表情が明るくなり笑顔が増えます。

親御さんの笑顔は、受験直前の息子さんに伝わり、きっと安心感を与えるでしょう。

月別アーカイブ

- 2025年10月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (5)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (1)

- 2020年9月 (3)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (7)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (21)

- 2020年2月 (29)

- 2020年1月 (15)

- 2019年12月 (16)

- 2019年11月 (16)

- 2019年10月 (20)

- 2019年9月 (17)

- 2019年8月 (16)

- 2019年7月 (16)

- 2019年6月 (24)

- 2019年5月 (33)

- 2019年4月 (15)

- 2019年3月 (14)

- 2019年2月 (11)

- 2019年1月 (10)

- 2018年12月 (11)

- 2018年11月 (20)

- 2018年10月 (22)

- 2018年9月 (38)

- 2018年8月 (43)

- 2018年7月 (28)

- 2018年6月 (26)

- 2018年5月 (21)

- 2018年4月 (23)

- 2018年3月 (24)

- 2018年2月 (29)

- 2018年1月 (30)

- 2017年12月 (30)

- 2017年11月 (30)

- 2017年10月 (30)

- 2017年9月 (30)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (32)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (32)

- 2017年4月 (30)

- 2017年3月 (32)

- 2017年2月 (29)

- 2017年1月 (31)

- 2016年12月 (31)

- 2016年11月 (30)

- 2016年10月 (31)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (31)

- 2016年7月 (31)

- 2016年6月 (30)

- 2016年5月 (6)

- 2016年4月 (11)

- 2016年3月 (10)

- 2016年2月 (10)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (6)

- 2015年10月 (9)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (5)

- 2015年7月 (5)

- 2015年6月 (5)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (5)

カテゴリー別アーカイブ

- メディア報告 (3)

- 短所の向こう側に気づく (2)

- 褒めるために (3)

- 勉強の習慣をつけるために (3)

- 不登校を少なくするために (3)

- 不登校とHSP (3)

- HSP自己診断テスト (1)

- 不登校だった生徒の「その後」 (3)

- 新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか (2)

- 子供が学校へ行かなくなったら (3)

- 親御さんからの質問 (6)

- 不登校をポジティブにとらえる (2)

- 「親の会」について (3)

- 高校認定試験について (9)

- 子供の自殺を防ぐために (2)

- 不登校の生徒数が二年連続で増加 (1)

- 不登校の「親の会」の紹介 (8)

- イベントのお知らせ (99)

- 来週開催される「親の会」のご案内 (277)

- LINE×家庭教師 (16)

- 安心して学校を休むために (2)

- 朝日新聞に掲載されました! (3)

- 集中力を持続させるために (1)

- 「不登校で長期欠席」最多 (1)

- 入試情報 (21)

- 「やる気」はどこから生まれるのか? (1)

- 石川県/定時制高等学校の入試情報(平成28年度) (8)

- 発達障害と不登校 (2)

- 石川県/通信制高等学校の入試情報 (2)

- 今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜 (17)

- 不登校 Q&A (9)

- 親の会でのひとコマ (9)

- 『メイクフレンズ』〜同年代との交流〜 (5)

- 書籍案内 (15)

- 流行りのゲーム・アニメや遊び (10)

- 『居場所』 (2)

- 私立高校のご紹介 (10)

- 『話を聴いてもらう場所』 (3)

- 〝いま聞きたい人〟 (17)

- 高校体験入学 (1)

- 石川県総合模試のご案内 (27)

- 不登校を未然に防ぐために家族ができること (2)

- メイクフレンズインタビュー (9)

- 石川県総合模試の結果 (10)

- 『いしかわ県民教育文化センター』の通信に掲載されました! (2)

- 「おーぷんはうす・夏合宿」をふりかえって (4)

- 傾聴(アクティブリスニング)のすすめ (2)

- 職業を知ろう! (3)

- 職業を知ろう!No.1『客室乗務員(キャビンアテンダント)』 (7)

- みんなの家庭教師が、『みんなのニュース』で紹介されます! (3)

- LINEによる無料添削指導がもたらす効果 (1)

- アナログゲームのすすめ (2)

- 受け入れること (2)

- 不登校になった後の進路 (2)

- 不登校がもたらす『副産物』 (1)

- 家庭教師の日々あれこれ (1)

- さかなクンからのメッセージ (1)

- 不登校における親子の回復段階 (3)

- 高校受験はどうすればいい? (4)

- 動物が与える効果 (1)

- 一人一人に適した形を (2)

- 100%自分の意思で決断すること (3)

- 職業を知ろう!No.2『加賀象嵌(かがぞうがん)作家』 (6)

- たとえ「現在は」学校へ行けていても。。。 (2)

- 『いま』を大切に生きること (2)

- 「不登校に対する支援」について (3)

- 『一般社団法人LYHTY(リュフト)』のご紹介 (1)

- 選べる『場所や時間帯』 (1)

- ゲーム(動画)依存について (3)

- 心のうぶ毛 (2)

- 職業を知ろう!No.3『美容師』 (6)

- 『面接』も練習します! (2)

- 四コマ漫画を使って国語力UP! (2)

- 『見守り、待つ姿勢』を保つこと (2)

- ふさわしい伝え方 (2)

- スマホ・タブレットと共存する (2)

- 合格発表‼︎ (4)

- 学校に復帰しやすい環境をつくる (2)

- 自分自身が決断する人生 (3)

- 「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ (2)

- 教育機会確保法とは? (2)

- 凧(たこ)の糸を引くように (2)

- 家の中に新しい風を入れる (1)

- ニンテンドースイッチ (1)

- 職業を知ろう!No.4『ナレーター』 (8)

- 金沢市にある「フリースクール」 (4)

- 金沢市にある主な「通信制高校」 (6)

- 学校に行けなかった本当の理由 (2)

- どのように通信制高校を選択するべきか? (2)

- 新年度へ向けて (1)

- フリースクール「IRORI」の活動風景 (15)

- 今日の出来事 (1)

- 3分ホームワーク (1)

- 「ありがとう」のチカラ (2)

- 新学期を迎えて (1)

- 子供のため?親のため? (2)

- 背中を押すこと (2)

- 一秒でも早く学校に戻ってほしくて (3)

- 不登校新聞のご案内 (1)

- 『フリースクール リスタ金沢』を訪問して (2)

- 修学旅行ギャップ (1)

- 敏感だと感じる瞬間 (2)

- ファーストステップとして (3)

- 最近のニュースから (2)

- 20歳を過ぎて (2)

- みんなの家庭教師が、NHKで紹介されます! (4)

- 再び通学する生徒たち (2)

- HSCと不登校 (3)

- 『プラス1』の言葉 (4)

- 今回の放送の反響について (2)

- とても敏感な子どもへの言葉がけ (2)

- 会うことの難しさ (2)

- 聴いてもらうこと (2)

- 充実感 (2)

- 手紙 (2)

- 相手を肯定するために (2)

- 心がけるべき接し方 (2)

- メイクフレンズの新しい試み (3)

- 受け入れることの大切さ (2)

- HSCに関すること (4)

- 『親の会』に参加するメリット (2)

- 考えること、行動すること (3)

- HSCを知ることのメリット (2)

- 心のエネルギー (3)

- 一学期を振り返って (3)

- 待つべきか?働きかけるべきか? (2)

- 特別支援学級について思うこと (2)

- 出発点として (1)

- いったん受けとめること (2)

- LINEを用いたアイスブレーキング (1)

- とても敏感な子ども(HSC)との接し方 (2)

- ネットゲームや動画について (2)

- 真の決断で、自立へ近づく (3)

- 生徒に会う前の準備 (2)

- 家庭教師に求められる役割 (2)

- 通信制高校について思うこと (2)

- 親にできることは? (2)

- 継続を自信につなげるために (2)

- フリースクールとの連携 (3)

- ホームエデュケーションについて (2)

- 〝安心の種〟をまこう! (3)

- 安心感を与えること (3)

- 生徒たちを繋ぐ役割 (2)

- 積極的に待つこと (2)

- 調子が悪くなったとき (2)

- 親御さんにとって必要なこと (2)

- 一人一人にふさわしい環境を整える (2)

- 自宅受験の意義 (2)

- モヤモヤの気持ち (3)

- 受験シーズンを前に (3)

- 一つの教科だけ (2)

- 問い合わせのメールから (3)

- フリースクール リスタ金沢の活動風景 (3)

- 私立受験の心得 (2)

- 志望校を決めるにあたって (2)

- 2017年を振り返って (4)

- フリースクールのクリスマス会 (2)

- 2018年を迎えて (2)

- 失敗と書いて「せいちょう(成長)」と読む (2)

- 3学期を前に思うこと (1)

- 初めての会場受験 (2)

- 新しい『居場所』を考える (3)

- 入試前夜 (2)

- 合格発表を前に (1)

- 豪雪でも。。 (1)

- 私立高校・合格発表を終えて (2)

- 改めて気付かされたこと (2)

- 定時制高校に合格するために (2)

- 成長の証 (1)

- 仮入学までに、今すべきことは? (2)

- メイクフレンズについて (1)

- 年度末に思うこと (2)

- 仮入学前に、メイクフレンズ (2)

- 仮入学を終えて (1)

- 美容院 (2)

- 元気になったのは? (2)

- 正しい情報を得ること (2)

- 心の内 (3)

- 4月を迎えて (1)

- 課外授業 (1)

- 新しい学校生活に必要なことは? (1)

- 最初の週 (3)

- 入学して二週間 (3)

- coconoma カフェ (97)

- ちょうどいい場所 (3)

- ゴールデンウィーク明け (1)

- 再会から (3)

- 出席日数という圧力 (2)

- どんな状態であろうとも (4)

- みんなの居場所 (7)

- 北陸中日新聞・石川テレビ放送に掲載・放送されます! (1)

- 北國新聞、北陸中日新聞に掲載されました! (3)

- 今回の放送について (2)

- MRO北陸放送『レオスタ』、石川テレビ放送『石川さん プライムニュース』にて紹介されました! (1)

- HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト (1)

- 『守る』石川テレビ×北陸中日新聞 共同企画公式サイト (1)

- 『みんなの居場所』で出来ること (2)

- 『みんなの居場所』来週の営業時間 (49)

- ドキュメント番組から思うこと (3)

- みんなの居場所NEWS (3)

- 2週間が過ぎて。。 (1)

- 『9月1日』問題へ向けて (4)

- 〝中間〟を目指す意味 (4)

- 毎日新聞に掲載されました! (1)

- 讀賣新聞に掲載されました! (1)

- ひきこもりを越えて (5)

- 「#不登校は不幸じゃない」 (1)

- 高校入学後の彼らは?5カ月後の今は? (1)

- MRO北陸放送「レオスタ」にて、『みんなの居場所』が紹介されました! (1)

- 読書するきっかけ (2)

- 高校入学から5カ月後。彼らの『現在地』は? (7)

- 新しい道へのサポート (1)

- 勉強再開への第一歩として (1)

- 一番の問題は。。 (1)

- 学校説明会に参加して (1)

- 連休明けに備えて (3)

- 4月を終えて。。 (1)

- 積み重ねていく大切さ (1)

- 10連休後の様子は。。 (1)

- 来週からテスト期間! (1)

- LINEで毎日の学習をサポート! (2)

- 通学できなくなったら。。 (6)

- 『◯(まる)』が与える肯定感 (1)

- みんなの居場所の活用法 (2)

- 講演会で話したこと (7)

- 英検準一級に合格! (1)

- 私立高校入試を終えて (1)

- お知らせ (7)

- 今年も全員合格でした! (1)

- 吐露カフェについて (2)

- 進路に関するあれこれ。 (1)

- 公立高校入試まで残り20日 (1)

- Clubism(クラビズム)3月号に掲載されました! (1)

- 新型コロナウイルスに関して (1)

- どのように生徒の安心を担保するか (3)

- 入試が終わって。。 (1)

- 『リモート家庭教師』始めました! (3)

- 褒めるときに意識すること (2)

- 入学式を前に (1)

- 生徒からの便り (1)

- 新学期が始まり。。 (1)

- りもかて(リモート家庭教師) (2)