活動報告

生徒に会う前の準備❶

2017/08/18現在、みんなの家庭教師の生徒さんには、小学4年生〜20代後半の方まで、幅広い年代の方たちがいらっしゃいます。

みんなの家庭教師が彼らと接する時、意識して事前に準備することがあります。

「何の話をするか?」

好きなスポーツや音楽、ゲームやアニメ、映画や小説、動画、カードゲーム、ファッション、昆虫、食べ物、友達や家族についてなど、生徒によって様々です。

当然ながら、知らないアニメやゲームなどもあるので、事前に検索したり、動画を視聴したりもします。

例えば、生徒の大好きなマンガを事前にリサーチして、一巻だけを読んでおきます。そして、実際に生徒に会った時に、二巻以降のストーリー展開を質問すると、ほとんどの生徒は嬉しそうに話をしてくれます。

このように、生徒と会う前に情報を集めながら、「どんな話をして、どういう話の流れになっていくのか」について、出来る限りの想像を巡らします。

その日によって、前もって想像したような話の展開の一つになる時もあれば、そうならない時もあります。

ただ、準備をして生徒に接することによって、話の展開にもついていきやすいですし、話の内容を膨らませることが容易になります。

続く。

石川県総合模試のご案内

2017/08/17お盆が終わり、夏休みも残り2週間ほどになりました。夏休みの宿題に関して、そろそろ気になり始める時期かもしれません。

さて、活動報告でも再三お伝えしてきたように、第2回石川県総合模試の締め切りが近づいています。

みんなの家庭教師では、ご希望があれば、同じ中学の生徒とは違う会場で受験できるように調整もできます。

また、受験会場に行くことや、他の生徒たちと一緒に受験することが難しい場合でも、前もって申請することで、生徒の自宅での受験ができるようにもなります。

みんなの家庭教師でも申し込みを承っており、手数料などの割引きもありますので、一般で申し込みをされるより安くなります。

締め切りは、22日の火曜日までとなっていますので、どうかお早めにお申込みください。

試験の実施日は、8月27日(日)です!

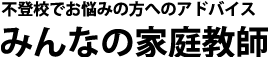

書籍案内『敏感にもほどがある』

2017/08/16今回は「敏感にもほどがある」をご紹介します。

著者である高橋さんは、ご自身がHSPであり、その日常を分かりやすい四コマまんがと、イラスト(本人作)で紹介しています。

実際に読んでみると、「自分と同じような感覚を持った人間っているんだな」と思えて、気持ちが明るくなります。

ある読者の感想です。

「この本を読んだ後、とても敏感な自分を自己否定をすることが少なくなった」

「苦しんでいた学生時代に知っていたらなぁ」

四コマ漫画で、文章も難しくないのでさらりと気軽に読むことができます。

HSPを知ったばかりの方や、HSPをもっと理解したい方にとってもお薦めの一冊です。

真の決断で、自立へ近づく❸

2017/08/15子どもとの距離が近すぎてしまうと、「子どもの問題」であるにも関わらず、あれこれ言いたくなってしまいます。

例えば、文系か理系かの選択を決断しなければならない局面があったとします。これは「子どもの問題」であり、「親の問題」ではありません。

しかしながら、親の経験や知識でもって、「子どもの問題」として介入してしまった結果、子どもが決断しているように見えて、実質的に親が決断していることに等しくなってしまいます。

そうなってしまうと、その後、生徒にとって思い通りにならない困難な状況や結果になった時、親のせいにしたくなったり、自分で乗り越えることが非常に辛くなりやすいです。

そして、学校へ通えなくなったりする状況になるケースも珍しくありません。

一方で、生徒自身が決断した場合、思い通りにならない状況や結果になったとしても、それを受けとめることができやすくなります。たとえ一時的に落ち込んだとしても、自分で乗り越えられる可能性がぐっと高くなります。

つまり、「成功したかどうか?」に関する結果が問題ではなく、「納得して自分で決断したかどうか?」の過程が大きな問題となります。

大切なことは、自分で決断して、結果がどうあれ責任をもって受けとめることができるかどうかではないでしょうか。

それができた時、「自立」へ大きく前進できたと言えるのではないでしょうか。

ある親御さんからの質問です。

「うちの子どもは、なかなか決断できないんです。どうすれば良いでしょうか?」

多少の時間がかかったとしても、子ども自身のペースで良いので、問題と向き合うことが必要だと思います。親御さんにも「待つ意識」が必要です。

親御さんによっては、もどかしく感じることもあるかもしれません。また、親御さんから見て、遠回りに見えるような決断をするかもしれません。

たとえそうであったとしても、子ども自身が問題としっかり向き合えるように、「真の決断」になるように温かく見守って頂きたいです。

真の決断で、自立へ近づく❷

2017/08/14「子どもに自立して欲しい」

「いずれ自分の力で生きていってもらいたい」

「苦難があっても乗り越える力をつけて欲しい」

ほとんど全ての親御さんは、これらのことを考えながら子どもを育てておられるでしょう。

しかし、真面目に愛情を持って子育てしていても、「どうしてこんなふうに、親の思いとは反対になるのか?」と思われるようなことがあるかもしれません。

注意しなければならないことは、「一生懸命に子供を思う親心は、知らず知らずのうちに、子供に対する支配になることがある」ということです。

子どもに失敗させたくないという親心が、いつの間にか無意識に、子どもから「自分自身で決断する機会」を奪ってしまうのです。

その結果、自立するために絶対に必要な「自分の頭で考える機会」が減ってしまいます。

これでは、親の顔色を伺いながら、親の望み通りに生きようとする生き方になりやすく、苦難があるたびに乗り越えられず、行き詰まりやすくなります。

つまり、「自立」から遠ざかってしまうことになります。

それでは、自立へ近づく決断、つまり「真の決断」をするには、どうすれば良いのでしょうか?

真の決断で、自立へ近づく❶

2017/08/13毎年、夏休みに入ると、ほとんどの部活動が終了して、いよいよ進路を考えなければならない時期になります。

目標を持って、オープンキャンパスや体験入学に行く生徒さんがいる一方で、なかなか進路について考えられない、もしくは考えたくないような生徒さんもいます。

もちろん、ほぼ全員が高校へ進学する時代ですから、通信制や定時制も含め、いずれかの学校へ進学することは間違いないでしょう。

ただ、どこの学校へ行くにしろ、もっと言えば、将来どの職業を選択するにしても、自分の意思で決断したかどうかが非常に大切です。

現在、「ひきこもり」になっている20代〜30代の方と話す機会があります。その中で気付くことは、「進路など、何か重要な決断をする際に、自分の意思で決めてきたようで、実は自分の意思で決めていなかった、決めさせてもらえなかったと、彼らが感じている」ということです。

彼らの多くは、「今までの人生において、周囲の大人の顔色を伺いながら決断したり、半ば強制的に決断させられたために、自分の人生を生きてきた実感がない」と言います。

学生時代は、何とか我慢して生きぬいて、不登校にはならなかったとしても、就職して社会人になった以降で、どうしても耐えられなくなり、20代や30代で会社を辞めてひきこもるケースもあります。

そのようなケースから気づかされることは、「たとえどんなに時間がかかったとしても、その都度自分の意思で決断しない限りは、結局は後になってツケがまわってきやすい」ということです。

続く。

生きづらくなる原因とは?

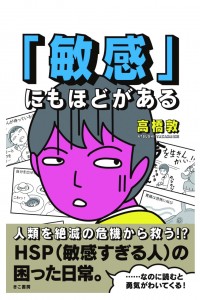

講演会のお知らせ

2017/08/12来月の9月9日(土)に、金沢市教育プラザ富樫にて、弁護士で、NPO法人子どもセンター「パオ」理事長である多田元さんの講演会が開催されます。

「子どもに耳を傾ける〜子どものパートナーを志して〜」と題して開催される講演会は、子どもたちのパートナーとして、長年温かく見守り続けてこられた多田弁護士ならではの視点から、多くの気づきが得られる貴重な機会です。

講演会を通して、子どもたちが輝いて生きていくために必要な「寄り添い方・関わり方」を学んでみませんか。

教育関係者はもちろん、関心のある方はぜひご参加ください。

9月9日(土)

場所:金沢市教育プラザ富樫 212研修室(富樫3丁目10-1)

時間:13:30〜15:30

会費:500円

連絡先:kodomo@yumeforum.org

ネットゲームや動画について❷

2017/08/11そうは言っても、親御さんの立場で考えると、「このままずっとゲーム三昧の日々を過ごすのではないか」と不安でいっぱいになる親御さんの気持ちも理解できます。

ただ、心に留めておいて頂きたいのは、ゲームばかりに傾くその気持ちの背景には、学校へ通えていない状況からの「漠然とした不安」や、学校へ通っていない自分を「誰かに肯定して欲しい気持ち」がある可能性が高いことを、まずは想像して頂きたいです。

例えば、ネットゲームの中でしか自分という存在を肯定してもらえないのだとすれば、自然とゲームの世界へ気持ちが向かうのも理解できます。

親御さんの中には、そういった子どもの気持ちの本質に気づき、ゲームや漫画など、子どもの好きな世界を共有して一緒に楽しむことによって、関係性が良好なものに変わっていった事例もあります。

ある親御さんの息子に対する言葉です。

「おまえの住む家なんだから、元気になるまで何でも好きなことをしてこの家にいていいから」

逆説的に聞こえるかもしれませんが、子どもの存在を無条件で肯定することが、「早く動き出さないと」と内心焦る子どもの不安を和らげ、ひいてはゲームや動画への依存から遠ざかることにつながっていくのではないでしょうか。

子どもの気持ちの本質に気づくこと。

ネットゲームや動画について❶

2017/08/10「ネットゲームを一日中しているので、いい加減やめて欲しい」

「このままでは、ゲーム依存になってしまわないかと不安になる」

「ゲームをする時間を決めても、結局決めたことを守れない。そんな子どもに対してイライラしてしまう」

家庭教師で多くのご家庭を伺っていると、このような不安や心配事を多く耳にします。

その生徒さんの心の状態によっては、ゲームや動画だけが唯一の「心の拠り所」になっている場合も多くあります。

そのような状態の生徒さんから、ゲームや動画を取り上げてしまうことで精神的な不安定さを強め、逆効果になってしまう事例を何度も目の当たりにしています。

例えば、今までにお会いした生徒さんの中に、誰とも会う気にもなれず、部屋に引きこもり、カーテンを閉め、お風呂にも一カ月入らず、昼夜逆転していた生活の中で、「ネットゲームの世界だけが自分を肯定してくれる、癒してくれる」というケースがありました。

周囲から見ると、「ネットゲームに依存している。現実と向き合わず逃げている」と言われる方もいるでしょう。

しかし、精神的に困窮している彼らにとっては、その時点においてはネットゲームが「命綱」であり、唯一の「心の拠り所」です。

それを強引に取り上げることは、何を意味するのでしょうか?

それは、海で溺れそうになって、何とか浮き輪にしがみついている人から、命綱である浮き輪を取り上げてしまうことに等しいでしょう。

続く。

浮き輪があるから何とか生きていける。

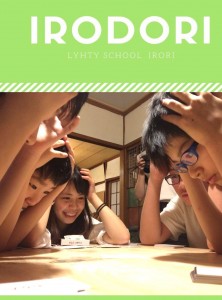

月刊誌『IRODORI』8月号

2017/08/09「フリースクールIRORI(いろり)」が発行している月刊誌『IRODORI』の8月号をご紹介します。

8月は夏休みですが、毎週火曜日と金曜日が開校日となっています。11〜16日はお盆のため休校です。

お盆明け18日の金曜日午後1時〜は、「DOMINOだおし」があります。普段通っているIRORIでドミノ倒しに挑戦します。ワクワクドキドキしながら、みんなで協力してドミノの道を作ります!

そして、25日の金曜日午後1時〜は、「ペーパーブリッジコンテスト」があります。橋を作る材料は、新聞紙とテープとペットボトルだけです。普段使っているこれらの材料で、どれだけ丈夫な橋を作れるのか非常に楽しみです。

加えて、30日の水曜日午後4時〜は、毎月恒例の「お泊りデー」があります。晩御飯作りから寝る準備まで、昼間のいろりとは違った体験ができそうです。

また、9月1日の金曜日は、午後7時〜9時までお茶会が開かれます。IRORIのお茶会は、親御さんはもちろん、子どもさんも一緒に参加できるお茶会です。

詳細はホームページで!

https://docs.wixstatic.com/ugd/851c38_864331f588c6488cb2c23cfb3427ce95.pdf

月別アーカイブ

- 2025年10月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (5)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (1)

- 2020年9月 (3)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (7)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (21)

- 2020年2月 (29)

- 2020年1月 (15)

- 2019年12月 (16)

- 2019年11月 (16)

- 2019年10月 (20)

- 2019年9月 (17)

- 2019年8月 (16)

- 2019年7月 (16)

- 2019年6月 (24)

- 2019年5月 (33)

- 2019年4月 (15)

- 2019年3月 (14)

- 2019年2月 (11)

- 2019年1月 (10)

- 2018年12月 (11)

- 2018年11月 (20)

- 2018年10月 (22)

- 2018年9月 (38)

- 2018年8月 (43)

- 2018年7月 (28)

- 2018年6月 (26)

- 2018年5月 (21)

- 2018年4月 (23)

- 2018年3月 (24)

- 2018年2月 (29)

- 2018年1月 (30)

- 2017年12月 (30)

- 2017年11月 (30)

- 2017年10月 (30)

- 2017年9月 (30)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (32)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (32)

- 2017年4月 (30)

- 2017年3月 (32)

- 2017年2月 (29)

- 2017年1月 (31)

- 2016年12月 (31)

- 2016年11月 (30)

- 2016年10月 (31)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (31)

- 2016年7月 (31)

- 2016年6月 (30)

- 2016年5月 (6)

- 2016年4月 (11)

- 2016年3月 (10)

- 2016年2月 (10)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (6)

- 2015年10月 (9)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (5)

- 2015年7月 (5)

- 2015年6月 (5)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (5)

カテゴリー別アーカイブ

- メディア報告 (3)

- 短所の向こう側に気づく (2)

- 褒めるために (3)

- 勉強の習慣をつけるために (3)

- 不登校を少なくするために (3)

- 不登校とHSP (3)

- HSP自己診断テスト (1)

- 不登校だった生徒の「その後」 (3)

- 新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか (2)

- 子供が学校へ行かなくなったら (3)

- 親御さんからの質問 (6)

- 不登校をポジティブにとらえる (2)

- 「親の会」について (3)

- 高校認定試験について (9)

- 子供の自殺を防ぐために (2)

- 不登校の生徒数が二年連続で増加 (1)

- 不登校の「親の会」の紹介 (8)

- イベントのお知らせ (99)

- 来週開催される「親の会」のご案内 (277)

- LINE×家庭教師 (16)

- 安心して学校を休むために (2)

- 朝日新聞に掲載されました! (3)

- 集中力を持続させるために (1)

- 「不登校で長期欠席」最多 (1)

- 入試情報 (21)

- 「やる気」はどこから生まれるのか? (1)

- 石川県/定時制高等学校の入試情報(平成28年度) (8)

- 発達障害と不登校 (2)

- 石川県/通信制高等学校の入試情報 (2)

- 今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜 (17)

- 不登校 Q&A (9)

- 親の会でのひとコマ (9)

- 『メイクフレンズ』〜同年代との交流〜 (5)

- 書籍案内 (15)

- 流行りのゲーム・アニメや遊び (10)

- 『居場所』 (2)

- 私立高校のご紹介 (10)

- 『話を聴いてもらう場所』 (3)

- 〝いま聞きたい人〟 (17)

- 高校体験入学 (1)

- 石川県総合模試のご案内 (27)

- 不登校を未然に防ぐために家族ができること (2)

- メイクフレンズインタビュー (9)

- 石川県総合模試の結果 (10)

- 『いしかわ県民教育文化センター』の通信に掲載されました! (2)

- 「おーぷんはうす・夏合宿」をふりかえって (4)

- 傾聴(アクティブリスニング)のすすめ (2)

- 職業を知ろう! (3)

- 職業を知ろう!No.1『客室乗務員(キャビンアテンダント)』 (7)

- みんなの家庭教師が、『みんなのニュース』で紹介されます! (3)

- LINEによる無料添削指導がもたらす効果 (1)

- アナログゲームのすすめ (2)

- 受け入れること (2)

- 不登校になった後の進路 (2)

- 不登校がもたらす『副産物』 (1)

- 家庭教師の日々あれこれ (1)

- さかなクンからのメッセージ (1)

- 不登校における親子の回復段階 (3)

- 高校受験はどうすればいい? (4)

- 動物が与える効果 (1)

- 一人一人に適した形を (2)

- 100%自分の意思で決断すること (3)

- 職業を知ろう!No.2『加賀象嵌(かがぞうがん)作家』 (6)

- たとえ「現在は」学校へ行けていても。。。 (2)

- 『いま』を大切に生きること (2)

- 「不登校に対する支援」について (3)

- 『一般社団法人LYHTY(リュフト)』のご紹介 (1)

- 選べる『場所や時間帯』 (1)

- ゲーム(動画)依存について (3)

- 心のうぶ毛 (2)

- 職業を知ろう!No.3『美容師』 (6)

- 『面接』も練習します! (2)

- 四コマ漫画を使って国語力UP! (2)

- 『見守り、待つ姿勢』を保つこと (2)

- ふさわしい伝え方 (2)

- スマホ・タブレットと共存する (2)

- 合格発表‼︎ (4)

- 学校に復帰しやすい環境をつくる (2)

- 自分自身が決断する人生 (3)

- 「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ (2)

- 教育機会確保法とは? (2)

- 凧(たこ)の糸を引くように (2)

- 家の中に新しい風を入れる (1)

- ニンテンドースイッチ (1)

- 職業を知ろう!No.4『ナレーター』 (8)

- 金沢市にある「フリースクール」 (4)

- 金沢市にある主な「通信制高校」 (6)

- 学校に行けなかった本当の理由 (2)

- どのように通信制高校を選択するべきか? (2)

- 新年度へ向けて (1)

- フリースクール「IRORI」の活動風景 (15)

- 今日の出来事 (1)

- 3分ホームワーク (1)

- 「ありがとう」のチカラ (2)

- 新学期を迎えて (1)

- 子供のため?親のため? (2)

- 背中を押すこと (2)

- 一秒でも早く学校に戻ってほしくて (3)

- 不登校新聞のご案内 (1)

- 『フリースクール リスタ金沢』を訪問して (2)

- 修学旅行ギャップ (1)

- 敏感だと感じる瞬間 (2)

- ファーストステップとして (3)

- 最近のニュースから (2)

- 20歳を過ぎて (2)

- みんなの家庭教師が、NHKで紹介されます! (4)

- 再び通学する生徒たち (2)

- HSCと不登校 (3)

- 『プラス1』の言葉 (4)

- 今回の放送の反響について (2)

- とても敏感な子どもへの言葉がけ (2)

- 会うことの難しさ (2)

- 聴いてもらうこと (2)

- 充実感 (2)

- 手紙 (2)

- 相手を肯定するために (2)

- 心がけるべき接し方 (2)

- メイクフレンズの新しい試み (3)

- 受け入れることの大切さ (2)

- HSCに関すること (4)

- 『親の会』に参加するメリット (2)

- 考えること、行動すること (3)

- HSCを知ることのメリット (2)

- 心のエネルギー (3)

- 一学期を振り返って (3)

- 待つべきか?働きかけるべきか? (2)

- 特別支援学級について思うこと (2)

- 出発点として (1)

- いったん受けとめること (2)

- LINEを用いたアイスブレーキング (1)

- とても敏感な子ども(HSC)との接し方 (2)

- ネットゲームや動画について (2)

- 真の決断で、自立へ近づく (3)

- 生徒に会う前の準備 (2)

- 家庭教師に求められる役割 (2)

- 通信制高校について思うこと (2)

- 親にできることは? (2)

- 継続を自信につなげるために (2)

- フリースクールとの連携 (3)

- ホームエデュケーションについて (2)

- 〝安心の種〟をまこう! (3)

- 安心感を与えること (3)

- 生徒たちを繋ぐ役割 (2)

- 積極的に待つこと (2)

- 調子が悪くなったとき (2)

- 親御さんにとって必要なこと (2)

- 一人一人にふさわしい環境を整える (2)

- 自宅受験の意義 (2)

- モヤモヤの気持ち (3)

- 受験シーズンを前に (3)

- 一つの教科だけ (2)

- 問い合わせのメールから (3)

- フリースクール リスタ金沢の活動風景 (3)

- 私立受験の心得 (2)

- 志望校を決めるにあたって (2)

- 2017年を振り返って (4)

- フリースクールのクリスマス会 (2)

- 2018年を迎えて (2)

- 失敗と書いて「せいちょう(成長)」と読む (2)

- 3学期を前に思うこと (1)

- 初めての会場受験 (2)

- 新しい『居場所』を考える (3)

- 入試前夜 (2)

- 合格発表を前に (1)

- 豪雪でも。。 (1)

- 私立高校・合格発表を終えて (2)

- 改めて気付かされたこと (2)

- 定時制高校に合格するために (2)

- 成長の証 (1)

- 仮入学までに、今すべきことは? (2)

- メイクフレンズについて (1)

- 年度末に思うこと (2)

- 仮入学前に、メイクフレンズ (2)

- 仮入学を終えて (1)

- 美容院 (2)

- 元気になったのは? (2)

- 正しい情報を得ること (2)

- 心の内 (3)

- 4月を迎えて (1)

- 課外授業 (1)

- 新しい学校生活に必要なことは? (1)

- 最初の週 (3)

- 入学して二週間 (3)

- coconoma カフェ (97)

- ちょうどいい場所 (3)

- ゴールデンウィーク明け (1)

- 再会から (3)

- 出席日数という圧力 (2)

- どんな状態であろうとも (4)

- みんなの居場所 (7)

- 北陸中日新聞・石川テレビ放送に掲載・放送されます! (1)

- 北國新聞、北陸中日新聞に掲載されました! (3)

- 今回の放送について (2)

- MRO北陸放送『レオスタ』、石川テレビ放送『石川さん プライムニュース』にて紹介されました! (1)

- HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト (1)

- 『守る』石川テレビ×北陸中日新聞 共同企画公式サイト (1)

- 『みんなの居場所』で出来ること (2)

- 『みんなの居場所』来週の営業時間 (49)

- ドキュメント番組から思うこと (3)

- みんなの居場所NEWS (3)

- 2週間が過ぎて。。 (1)

- 『9月1日』問題へ向けて (4)

- 〝中間〟を目指す意味 (4)

- 毎日新聞に掲載されました! (1)

- 讀賣新聞に掲載されました! (1)

- ひきこもりを越えて (5)

- 「#不登校は不幸じゃない」 (1)

- 高校入学後の彼らは?5カ月後の今は? (1)

- MRO北陸放送「レオスタ」にて、『みんなの居場所』が紹介されました! (1)

- 読書するきっかけ (2)

- 高校入学から5カ月後。彼らの『現在地』は? (7)

- 新しい道へのサポート (1)

- 勉強再開への第一歩として (1)

- 一番の問題は。。 (1)

- 学校説明会に参加して (1)

- 連休明けに備えて (3)

- 4月を終えて。。 (1)

- 積み重ねていく大切さ (1)

- 10連休後の様子は。。 (1)

- 来週からテスト期間! (1)

- LINEで毎日の学習をサポート! (2)

- 通学できなくなったら。。 (6)

- 『◯(まる)』が与える肯定感 (1)

- みんなの居場所の活用法 (2)

- 講演会で話したこと (7)

- 英検準一級に合格! (1)

- 私立高校入試を終えて (1)

- お知らせ (7)

- 今年も全員合格でした! (1)

- 吐露カフェについて (2)

- 進路に関するあれこれ。 (1)

- 公立高校入試まで残り20日 (1)

- Clubism(クラビズム)3月号に掲載されました! (1)

- 新型コロナウイルスに関して (1)

- どのように生徒の安心を担保するか (3)

- 入試が終わって。。 (1)

- 『リモート家庭教師』始めました! (3)

- 褒めるときに意識すること (2)

- 入学式を前に (1)

- 生徒からの便り (1)

- 新学期が始まり。。 (1)

- りもかて(リモート家庭教師) (2)