活動報告

いったん受けとめること❷

2017/07/29例えば、お母さんが子どもに何か欲しい物をねだられ、それが非常に高額な商品のため急に買うことができない場合、どうすればいいでしょうか?

その場面で、「そんな高い物、買えません。あきらめなさい」と伝えてしまうこともあるかもしれません。

一方で、「とても欲しいんだよね。ちょっと今は高くて買うことできないけど、いつか買えるように少しずつお金貯めていこうか。お母さんも協力するから」と伝えたらどうでしょうか。

もちろん、買ってもらえなかったことに対する残念な気持ちや不満は残るでしょう。

それでも、子どもには「お母さんは自分の気持ちを分かってくれた」という感触も残るはずです。

このように、子どもの希望通りの結果にならなかったとしても、子どもの気持ちを「いったん受けとめる」こと、共感することは、特にとても敏感な子ども(HSC)との関わりにおいて、非常に重要だと考えております。

こういった毎日の関わりの積み重ねが、子どもの自己肯定感にも影響を与え、ひいては将来の自立にも影響を与える可能性があるのではないでしょうか。

いったん受けとめること❶

2017/07/29「途中計算書くのって、面倒くさい!」とか、「この計算、難しいな〜」などと言った言葉は、勉強を教えている時に生徒からよく聞く言葉です。

その時に、「文句を言ってはダメです。途中計算を書かないとミスしやすくなるから書きなさい」や「計算は慣れだから、とにかく沢山の問題を解けば大丈夫だよ」などと、つい言ってしまいがちです。

それは正論であり、決して間違いではありません。

間違いではないのですが、そういった正論を伝える前に、「いったん生徒の気持ちを受けとめること」が大切です。

「確かに、途中計算書くのって、面倒くさいよね」「この問題って、本当に難しいよね」と、生徒の気持ちをいったん受けとめます。

生徒の立場で考えると、最初に自分の気持ちが受けとめられ共感してもらえたことによって、相手の言葉に耳を傾けやすくなります。

続く。

出発点として

2017/07/27ナビゲーション「とても敏感な子 『HSC』とは何か」の放送が、いよいよ明日に迫ってきました。

今回の放送で、ほとんどの方がHSCという言葉を初めて知ることになるでしょう。

何と言っても、HSCを「知る」ことが大きな前進になります。

親御さんや学校の先生など子どもの周囲にいる大人が、HSCの存在を「知る」ことによって、家庭または学校などで、とても敏感な子どもへの接し方に変化が芽生える可能性は十分にあります。

まずは、今回の放送がHSCを知るための出発点になれば嬉しいです。

特別支援学級について思うこと❷

2017/07/26また、別の地区の中学で特別支援学級に通う、ある中学3年生の男子にも、今年の4月から数学を中心に指導しています。

その生徒は、中学2年生の三学期までは、主に小学校高学年〜中学1年の4月か5月あたりの範囲を習っていたようです。

彼は、ある全日制高校へ入学したい意思から、家庭教師に習うことを決めたそうです。

週一回90分の指導で約3カ月経過しましたが、順調に計算力が上昇しています。

もちろん、毎日のLINE添削指導も大きく貢献していると確信しております。

簡単なミスが時々あるにせよ、この数か月間における彼の進化に対しては、学校の先生も高い評価を与えているとのことでした。

実は、この二人と同様な結果を、他の生徒においても確認できています。

したがって、特別支援学級にいる生徒であっても、生徒自身の「もっと力をつけたい」というある程度の意思と、一人一人に適した指導の工夫があれば、徐々に改善され成長していくことは間違いありません。

そして、手に入れた自信は、よりいっそうの成長や進化につながっていくことでしょう。

特別支援学級について思うこと❶

2017/07/25みんなの家庭教師の生徒さんの中には、特別支援学級の生徒も数人いらっしゃいます。

もちろん、一人一人によって学力は様々ですが、一緒に勉強することによって学力が確実に身につく生徒がほとんどです。

彼らと一緒に勉強していると、特別支援学級にいることによって、本当は能力的には出来るはずの勉強を教えてもらえていないことに気づかされます。

例えば、今年の3月から、週一回で60分指導している中学2年の男子がいます。彼は中学1年から特別支援学級にいるのですが、中学1年の成績を確認すると、ほとんどの教科の点数が10点に満たない状況でした。

数学を例にあげると、定期テストはどれも0〜5点ぐらいでしたが、実際に指導してみると、平均点ぐらいの能力を持っていることにすぐに気付きました。

中学2年の一学期の中間テストは50点で、学年の平均点にあと数点のところまで一気に迫りました。期末テストは56点をとり、ちょうど平均点に並んだのです。

この結果に関しては、週一回の指導以外に、毎日のLINEの添削指導など、地道な努力の賜物であることは言うまでもありません。

しかし、毎日通っているはずの特別支援学級の指導で、もう少し学力が身につくようにならないものでしょうか。

続く。

書籍案内『子どもの敏感さに困ったら読む本 : 児童精神科医が教えるHSCとの関わり方』

2017/07/24今回ご紹介する「子どもの敏感さに困ったら読む本:児童精神科医が教えるHSCとの関わり方」は敏感な子どもをテーマに、長沼睦雄医師によって執筆されました。

HSP関連の書籍は少しずつ出ている一方で、HSCに関する書籍は、ほとんど出ておらず、HSCに対する理解はまだまだというのが現状です。

「大人になってから過去の傷を癒やそうとするよりも 、子ども時代に問題を防ぐほうがはるかに簡単です 」

HSPという概念を発表したアーロン博士が言われているように、人一倍敏感な気質が短所として扱われるか、それとも長所として扱われるかは、生育環境によって大きく左右されます。

親御さんや学校の先生など、周囲の大人たちがHSCを理解することによって、その気質にいち早く気づき、「その子らしさ」として受けとめてあげることが大切です。

HSCを理解する「第一歩」として、ぜひ御一読ください。

来週開催される『親の会』のご案内

2017/07/23来週、8月4日の金曜日午後2時から、金沢市の「おーぷんはうす」でお茶会が開かれます。

いつもながらの暖かい雰囲気の中、ゆったりと話を聴いて頂ける会です。

今年で28年目をむかえる会だからこその安心感で、どんな内容の話にも親身に対応してくれます。

また、親御さんだけでなく、子供たちの参加も多い会ですので、子供目線での話を聴けるメリットもあります。

お好きな時間に、ぶらりとお立ち寄りください。

なお、おーぷんはうすは、2016年11月23日、金沢市文化ホールにて、『金沢市ともしび賞』を受賞されました。金沢市ともしび賞とは、長年にわたり、福祉奉仕活動を続け、地域の福祉の向上に著しく貢献していると認められる個人又は団体の功績を讃えるものです。

8月4日(金)

おーぷんはうす お茶会

場所:金沢市泉野出町(詳細な場所はお電話でお知らせします)

時間:午後2〜5時ごろ

会費:300円

電話:090-5175-5432

ナビゲーション「とても敏感な子 『HSC』とは何か」

2017/07/22先日からお伝えしておりますように、来週28日にNHKで放送される、ナビゲーション「とても敏感な子 『HSC』とは何か」の中で、みんなの家庭教師の活動が紹介されます。

前回、5月に放送された直後、視聴者からの反響が非常に大きかったことを受けて、今回はさらに詳しくHSCに迫った番組になりました。

(5月の放送はこちらからhttps://www.facebook.com/みんなの家庭教師-不登校でお悩みの方へ-791240977655394/)

不登校問題を考えるうえで、周囲の大人たちがHSCを理解することは非常に大切であり、その「第一歩」として、今回の番組をご覧頂けると嬉しいです。

NHK「ナビゲーション」のホームページでは、来週28日の放送に関するお知らせをご覧頂けます。(http://www4.nhk.or.jp/P2807/)

東海北陸、7県での放送となります。

放送日時 : 7月28日(金)午後7:30〜7:56

(再放送は7月30日(日)午前8:00〜8:26)

「食べ物の食感が気になって食べられない」「服のちくちくした感覚に我慢できない」…。何かに敏感に反応して困ってしまうのはHSCかもしれない。中には外出することが怖くなり、不登校にまで至ってしまうケースもある。HSCと呼ばれる子どもを抱える親たちの間ではどう向き合っていくかを考える動きも始まっている。HSCとは何か考える。

「ナビゲーション」のホームページより抜粋

講演会のお知らせ

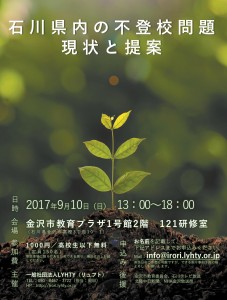

2017/07/212017年9月10日(日)に、リュフト主催の講演会が開催されます!

【石川県内の不登校問題 現状と提案】と題して開催される今回の講演会には、1980年代に日本国内で初のフリースクールを立ち上げられ、これまで継続して運営されているNPO法人東京シューレの理事長、奥地圭子氏をお招きします。

関心のある方は、ぜひご参加ください!

日時:2017年9月10日(日) 13時~18時

場所:金沢市教育プラザ1号館2階121研修室(富樫3丁目10-1)

対象:テーマに関心のあるすべての方

会費 : 1000円(高校生以下は無料)

電話 : 090-8467-3722(担当 : 岡田)

申し込み : info@irori.lyhty.or.jp

備考 : 駐車場に限りがあるため、乗り合わせの上、お越しください。

待つべきか?働きかけるべきか?❷

2017/07/20「働きかける」といっても、学校へ行くよう説得するわけではありません。

例えば、買い物や食事、好きな映画などに誘うことなどが挙げられます。また、ゲームセンターやカラオケなど家族で手軽に楽しめるものも良いでしょう。

大切なのは、子ども自身が「それをしたい」という意思を示せるかどうかです。本人が決めたことなら、普段は人混みが苦手な方でも、街の中へ遊びに行ける事例が多くあります。

そういう意味では、一度働きかけてみて、反応がなかったり薄かったりする場合は、待つ段階だと言えるでしょう。

加えて、幼少期から何かを決定する時、子どもの代わりに親御さんが決定してきたというケースを、時々見かけます。

そういったケースでは、子ども自身が「自分で決断する」ということに対して慣れておらず、「やりたいことをやりたいと言えない。親の顔色を見て、つい遠慮をしてしまう」となり、本音で生きられない人生になってしまいます。

一生懸命に子どもを思う親心というのは、いつの間にか無意識に、子供に対する支配になりがちです。

働きかけが、「実質的な支配」につながってしまっては意味がありません。

親御さんは、そういった点にも注意しながら、「働きかけること」と「待つこと」を使いわける必要があります。

段階によって、待つことも必要です。

月別アーカイブ

- 2025年10月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (5)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (1)

- 2020年9月 (3)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (7)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (21)

- 2020年2月 (29)

- 2020年1月 (15)

- 2019年12月 (16)

- 2019年11月 (16)

- 2019年10月 (20)

- 2019年9月 (17)

- 2019年8月 (16)

- 2019年7月 (16)

- 2019年6月 (24)

- 2019年5月 (33)

- 2019年4月 (15)

- 2019年3月 (14)

- 2019年2月 (11)

- 2019年1月 (10)

- 2018年12月 (11)

- 2018年11月 (20)

- 2018年10月 (22)

- 2018年9月 (38)

- 2018年8月 (43)

- 2018年7月 (28)

- 2018年6月 (26)

- 2018年5月 (21)

- 2018年4月 (23)

- 2018年3月 (24)

- 2018年2月 (29)

- 2018年1月 (30)

- 2017年12月 (30)

- 2017年11月 (30)

- 2017年10月 (30)

- 2017年9月 (30)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (32)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (32)

- 2017年4月 (30)

- 2017年3月 (32)

- 2017年2月 (29)

- 2017年1月 (31)

- 2016年12月 (31)

- 2016年11月 (30)

- 2016年10月 (31)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (31)

- 2016年7月 (31)

- 2016年6月 (30)

- 2016年5月 (6)

- 2016年4月 (11)

- 2016年3月 (10)

- 2016年2月 (10)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (6)

- 2015年10月 (9)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (5)

- 2015年7月 (5)

- 2015年6月 (5)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (5)

カテゴリー別アーカイブ

- メディア報告 (3)

- 短所の向こう側に気づく (2)

- 褒めるために (3)

- 勉強の習慣をつけるために (3)

- 不登校を少なくするために (3)

- 不登校とHSP (3)

- HSP自己診断テスト (1)

- 不登校だった生徒の「その後」 (3)

- 新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか (2)

- 子供が学校へ行かなくなったら (3)

- 親御さんからの質問 (6)

- 不登校をポジティブにとらえる (2)

- 「親の会」について (3)

- 高校認定試験について (9)

- 子供の自殺を防ぐために (2)

- 不登校の生徒数が二年連続で増加 (1)

- 不登校の「親の会」の紹介 (8)

- イベントのお知らせ (99)

- 来週開催される「親の会」のご案内 (277)

- LINE×家庭教師 (16)

- 安心して学校を休むために (2)

- 朝日新聞に掲載されました! (3)

- 集中力を持続させるために (1)

- 「不登校で長期欠席」最多 (1)

- 入試情報 (21)

- 「やる気」はどこから生まれるのか? (1)

- 石川県/定時制高等学校の入試情報(平成28年度) (8)

- 発達障害と不登校 (2)

- 石川県/通信制高等学校の入試情報 (2)

- 今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜 (17)

- 不登校 Q&A (9)

- 親の会でのひとコマ (9)

- 『メイクフレンズ』〜同年代との交流〜 (5)

- 書籍案内 (15)

- 流行りのゲーム・アニメや遊び (10)

- 『居場所』 (2)

- 私立高校のご紹介 (10)

- 『話を聴いてもらう場所』 (3)

- 〝いま聞きたい人〟 (17)

- 高校体験入学 (1)

- 石川県総合模試のご案内 (27)

- 不登校を未然に防ぐために家族ができること (2)

- メイクフレンズインタビュー (9)

- 石川県総合模試の結果 (10)

- 『いしかわ県民教育文化センター』の通信に掲載されました! (2)

- 「おーぷんはうす・夏合宿」をふりかえって (4)

- 傾聴(アクティブリスニング)のすすめ (2)

- 職業を知ろう! (3)

- 職業を知ろう!No.1『客室乗務員(キャビンアテンダント)』 (7)

- みんなの家庭教師が、『みんなのニュース』で紹介されます! (3)

- LINEによる無料添削指導がもたらす効果 (1)

- アナログゲームのすすめ (2)

- 受け入れること (2)

- 不登校になった後の進路 (2)

- 不登校がもたらす『副産物』 (1)

- 家庭教師の日々あれこれ (1)

- さかなクンからのメッセージ (1)

- 不登校における親子の回復段階 (3)

- 高校受験はどうすればいい? (4)

- 動物が与える効果 (1)

- 一人一人に適した形を (2)

- 100%自分の意思で決断すること (3)

- 職業を知ろう!No.2『加賀象嵌(かがぞうがん)作家』 (6)

- たとえ「現在は」学校へ行けていても。。。 (2)

- 『いま』を大切に生きること (2)

- 「不登校に対する支援」について (3)

- 『一般社団法人LYHTY(リュフト)』のご紹介 (1)

- 選べる『場所や時間帯』 (1)

- ゲーム(動画)依存について (3)

- 心のうぶ毛 (2)

- 職業を知ろう!No.3『美容師』 (6)

- 『面接』も練習します! (2)

- 四コマ漫画を使って国語力UP! (2)

- 『見守り、待つ姿勢』を保つこと (2)

- ふさわしい伝え方 (2)

- スマホ・タブレットと共存する (2)

- 合格発表‼︎ (4)

- 学校に復帰しやすい環境をつくる (2)

- 自分自身が決断する人生 (3)

- 「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ (2)

- 教育機会確保法とは? (2)

- 凧(たこ)の糸を引くように (2)

- 家の中に新しい風を入れる (1)

- ニンテンドースイッチ (1)

- 職業を知ろう!No.4『ナレーター』 (8)

- 金沢市にある「フリースクール」 (4)

- 金沢市にある主な「通信制高校」 (6)

- 学校に行けなかった本当の理由 (2)

- どのように通信制高校を選択するべきか? (2)

- 新年度へ向けて (1)

- フリースクール「IRORI」の活動風景 (15)

- 今日の出来事 (1)

- 3分ホームワーク (1)

- 「ありがとう」のチカラ (2)

- 新学期を迎えて (1)

- 子供のため?親のため? (2)

- 背中を押すこと (2)

- 一秒でも早く学校に戻ってほしくて (3)

- 不登校新聞のご案内 (1)

- 『フリースクール リスタ金沢』を訪問して (2)

- 修学旅行ギャップ (1)

- 敏感だと感じる瞬間 (2)

- ファーストステップとして (3)

- 最近のニュースから (2)

- 20歳を過ぎて (2)

- みんなの家庭教師が、NHKで紹介されます! (4)

- 再び通学する生徒たち (2)

- HSCと不登校 (3)

- 『プラス1』の言葉 (4)

- 今回の放送の反響について (2)

- とても敏感な子どもへの言葉がけ (2)

- 会うことの難しさ (2)

- 聴いてもらうこと (2)

- 充実感 (2)

- 手紙 (2)

- 相手を肯定するために (2)

- 心がけるべき接し方 (2)

- メイクフレンズの新しい試み (3)

- 受け入れることの大切さ (2)

- HSCに関すること (4)

- 『親の会』に参加するメリット (2)

- 考えること、行動すること (3)

- HSCを知ることのメリット (2)

- 心のエネルギー (3)

- 一学期を振り返って (3)

- 待つべきか?働きかけるべきか? (2)

- 特別支援学級について思うこと (2)

- 出発点として (1)

- いったん受けとめること (2)

- LINEを用いたアイスブレーキング (1)

- とても敏感な子ども(HSC)との接し方 (2)

- ネットゲームや動画について (2)

- 真の決断で、自立へ近づく (3)

- 生徒に会う前の準備 (2)

- 家庭教師に求められる役割 (2)

- 通信制高校について思うこと (2)

- 親にできることは? (2)

- 継続を自信につなげるために (2)

- フリースクールとの連携 (3)

- ホームエデュケーションについて (2)

- 〝安心の種〟をまこう! (3)

- 安心感を与えること (3)

- 生徒たちを繋ぐ役割 (2)

- 積極的に待つこと (2)

- 調子が悪くなったとき (2)

- 親御さんにとって必要なこと (2)

- 一人一人にふさわしい環境を整える (2)

- 自宅受験の意義 (2)

- モヤモヤの気持ち (3)

- 受験シーズンを前に (3)

- 一つの教科だけ (2)

- 問い合わせのメールから (3)

- フリースクール リスタ金沢の活動風景 (3)

- 私立受験の心得 (2)

- 志望校を決めるにあたって (2)

- 2017年を振り返って (4)

- フリースクールのクリスマス会 (2)

- 2018年を迎えて (2)

- 失敗と書いて「せいちょう(成長)」と読む (2)

- 3学期を前に思うこと (1)

- 初めての会場受験 (2)

- 新しい『居場所』を考える (3)

- 入試前夜 (2)

- 合格発表を前に (1)

- 豪雪でも。。 (1)

- 私立高校・合格発表を終えて (2)

- 改めて気付かされたこと (2)

- 定時制高校に合格するために (2)

- 成長の証 (1)

- 仮入学までに、今すべきことは? (2)

- メイクフレンズについて (1)

- 年度末に思うこと (2)

- 仮入学前に、メイクフレンズ (2)

- 仮入学を終えて (1)

- 美容院 (2)

- 元気になったのは? (2)

- 正しい情報を得ること (2)

- 心の内 (3)

- 4月を迎えて (1)

- 課外授業 (1)

- 新しい学校生活に必要なことは? (1)

- 最初の週 (3)

- 入学して二週間 (3)

- coconoma カフェ (97)

- ちょうどいい場所 (3)

- ゴールデンウィーク明け (1)

- 再会から (3)

- 出席日数という圧力 (2)

- どんな状態であろうとも (4)

- みんなの居場所 (7)

- 北陸中日新聞・石川テレビ放送に掲載・放送されます! (1)

- 北國新聞、北陸中日新聞に掲載されました! (3)

- 今回の放送について (2)

- MRO北陸放送『レオスタ』、石川テレビ放送『石川さん プライムニュース』にて紹介されました! (1)

- HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト (1)

- 『守る』石川テレビ×北陸中日新聞 共同企画公式サイト (1)

- 『みんなの居場所』で出来ること (2)

- 『みんなの居場所』来週の営業時間 (49)

- ドキュメント番組から思うこと (3)

- みんなの居場所NEWS (3)

- 2週間が過ぎて。。 (1)

- 『9月1日』問題へ向けて (4)

- 〝中間〟を目指す意味 (4)

- 毎日新聞に掲載されました! (1)

- 讀賣新聞に掲載されました! (1)

- ひきこもりを越えて (5)

- 「#不登校は不幸じゃない」 (1)

- 高校入学後の彼らは?5カ月後の今は? (1)

- MRO北陸放送「レオスタ」にて、『みんなの居場所』が紹介されました! (1)

- 読書するきっかけ (2)

- 高校入学から5カ月後。彼らの『現在地』は? (7)

- 新しい道へのサポート (1)

- 勉強再開への第一歩として (1)

- 一番の問題は。。 (1)

- 学校説明会に参加して (1)

- 連休明けに備えて (3)

- 4月を終えて。。 (1)

- 積み重ねていく大切さ (1)

- 10連休後の様子は。。 (1)

- 来週からテスト期間! (1)

- LINEで毎日の学習をサポート! (2)

- 通学できなくなったら。。 (6)

- 『◯(まる)』が与える肯定感 (1)

- みんなの居場所の活用法 (2)

- 講演会で話したこと (7)

- 英検準一級に合格! (1)

- 私立高校入試を終えて (1)

- お知らせ (7)

- 今年も全員合格でした! (1)

- 吐露カフェについて (2)

- 進路に関するあれこれ。 (1)

- 公立高校入試まで残り20日 (1)

- Clubism(クラビズム)3月号に掲載されました! (1)

- 新型コロナウイルスに関して (1)

- どのように生徒の安心を担保するか (3)

- 入試が終わって。。 (1)

- 『リモート家庭教師』始めました! (3)

- 褒めるときに意識すること (2)

- 入学式を前に (1)

- 生徒からの便り (1)

- 新学期が始まり。。 (1)

- りもかて(リモート家庭教師) (2)